人事が知るべき求職者が多い時期(転職タイミング)

企業が効率的に中途採用で効果をあげるには、求職者が活発に動く時期を把握することが重要です。ここでは、転職活動が盛んになるタイミングを時期別に解説します。

夏・冬の賞与(ボーナス)の支給に合わせた時期(6~7月/10~11月頃)

賞与の支給後は、多くの求職者が転職を目指すタイミングです。

夏の賞与受け取り後に入社を目指す6~7月、冬の賞与受け取り後に入社を目指す10~11月は、転職市場が活発化する傾向にあります。この時期は、賞与支給の基準日まで在籍し、賞与を受け取ってから転職したいと考える求職者が多いため、優秀な人材と出会える絶好の機会となります。

年度初めの入社を目指す時期(1~2月頃)

新年度開始の4月入社を目指し、1~2月に転職活動を始める求職者も多くいます。

この時期に転職活動をする求職者は、年度単位で取り組むプロジェクトや業務を終えてから転職したいという責任感が高く、優秀な人材が多いといえます。企業はこの時期、中途採用による人件費の予算組みがしやすく、計画的な中途採用が可能なメリットがあります。

上半期終了で意識が変化する時期(10~11月頃)

10~11月頃の入社を目指す求職者は、上半期の終了を区切りにキャリアを見直し、転職を考える層がいる時期です。

上半期でプロジェクトや業務が一段落するケースや、お盆休みで帰省の際に友人などから刺激を受けて次のキャリアステップを考えるなど、求職者の意識が変化する時期と考えられます。企業としては、下半期に向けた人事異動や欠員補充に合わせられる時期となります。

採用企業の求人が多い時期

企業側の中途採用の活動もまた、特定の時期に集中します。ここでは、採用企業の求人が多い時期を見ていきます。

4月入社者の採用を狙った時期(1~2月)

4月入社者の中途採用を目指す企業は、1~2月に集中して採用活動をおこないます。

この時期は求職者も多いため、企業にとって採用活動のピークとなります。年度初めのプロジェクトに向けて、新しい人材を確保する絶好のタイミングです。ただし、4月入社の新入社員受け入れ準備と重なる時期のため、新卒採用をおこなっている企業では、この時期を避けるケースもあるでしょう。

四半期替わりで中途採用を検討する時期(1・7・10月頃)

1月、7月、10月は、四半期の終了を機に、企業は人事異動や新たな人材の補充を検討する時期です。

日本では、3月決算や9月決算の企業が大半で、四半期のなかでも、特に半期(第2四半期)にあたる時期が多いでしょう。四半期ごとの目標達成や新たなプロジェクトに向けて、必要な人材を確保したいことから募集しているケースが考えられます。

賞与(ボーナス)支給後の求職者を狙う時期(6~7月/10~11月頃)

この時期は、賞与を受け取ってから転職したい求職者を対象とするため、多くの母集団が期待できます。

転職市場が活発化するこの時期に求人を出すことで、多くの求職者にアプローチが可能です。中途採用人数を多く見込んでいる場合は、この時期を狙って積極的な採用活動をおこなうことが重要になります。

長期休暇後に動く求職者を狙う時期(9~11月頃)

長期休暇後は、転職活動を始める求職者が増える時期です。

友人から刺激を受けたり、転職を思い立ち情報収集をおこなうなど、お盆や年末年始の長期休暇後に転職を考える求職者が多いでしょう。この長期休暇時期に合わせて求人を出すことで、多くの求職者にアプローチが可能です。

知っておきたいスケジュール感 | 中途採用のベストな時期

中途採用を成功させるためには、時期に応じたスケジュールを設定することが重要です。ここでは、活発な時期と閑散時期のメリット・デメリット、具体的なスケジュール例を紹介します。

中途採用が活発な時期に実施するメリット・デメリット

活発な時期に採用活動をおこなうことで、多くの求職者から応募が期待できます。

同時に競争も激しくなるため、迅速な対応が求められます。応募者の質が高く、多様な候補者から選べる反面、他企業との競争の激化が予想され、スピーディーな対応と魅力的なオファーが必要になるでしょう。

中途採用の閑散時期に実施するメリット・デメリット

閑散期は、活発な時期に比べて企業の募集が減少し、競争環境は落ち着きます。

競争が少なくなり選考プロセスに余裕が持てる一方で、応募者の数が限られるため、質の高い候補者を見つけるのが難しいデメリットがあります。

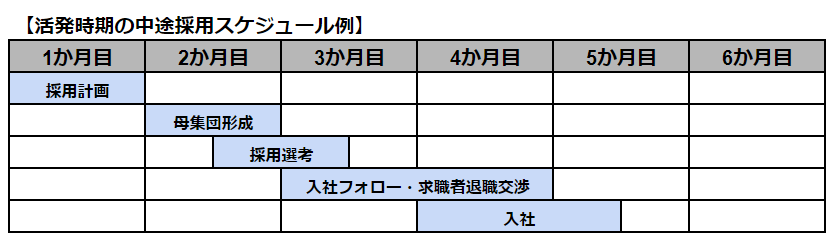

中途採用の年間スケジュール例

中途採用の場合、募集職種や人数によって採用スケジュールは異なりますが、採用計画から入社まで、早くて4ヵ月程度、標準的には6ヵ月が目安となります。採用プロセスは以下のとおりです。

- 採用計画の立案

- 母集団の形成

- 採用選考の実施

- 入社フォロー・求職者退職交渉

この採用プロセスの下、それぞれの時期に合わせた採用スケジュールを作成してください。

母集団形成や採用プロセスについて詳しく知りたい方は、「【新卒・中途別】母集団形成は採用マーケティングがキモ!手法12選も紹介」や「【新卒・中途別】採用プロセスとは?流れや改善に効果的なフレームワークを解説」の記事をそれぞれ参考にしてください。

活発時期の中途採用スケジュール例

求職者の多い活発時期に採用をおこなう場合、求職者が多いからといって選考期間を長くとることは禁物です。

選考期間が長期化すると離脱する求職者が増える恐れがあります。スピーディーな選考を心がけてください。求職者の動きを踏まえて、「面接回数を減らす」「提出書類を最低限にする」など、選考フローを見直すことも効果的です。また、ナビサイトや人材紹介、ダイレクトリクルーティングなど、多様な採用チャネルを活用し、短期間で求職者を集めることも重要になります。

ナビサイトやダイレクトリクルーティングなどの採用手法について詳しく知りたい方は、「ダイレクトリクルーティングとは|メリットや成功例を紹介」や「【2023年版】採用手法12選を徹底解説|最新トレンドや選定ポイントも紹介」、「【2025卒版】リクナビ・マイナビの違いとは?自社の新卒採用を成功に導く比較ガイド」の記事をそれぞれ参考にしてください。

以下は、活発な時期の中途採用スケジュール例です。

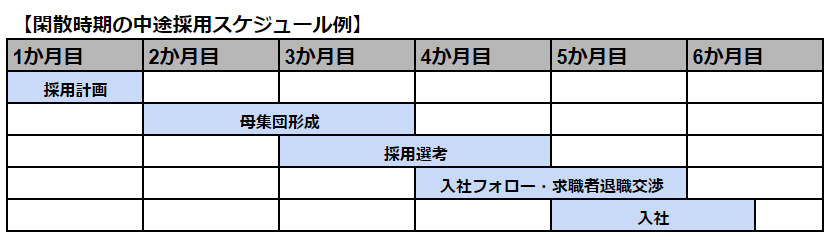

閑散時期の中途採用スケジュール例

閑散期は求職者が集まりにくい時期です。

そのため、母集団形成期間を長めにとり、採用選考期間も平行して求職者を集めることが重要です。活発時期と比較すると求職者の質が劣る場合もあるため、スケジュール全般を長めにとり、多様な採用チャネルから母集団を形成し、自社の採用ターゲットにアプローチするよう心がけましょう。

以下は、閑散時期の中途採用スケジュール例です。

スケジュール策定時の留意点

人事担当者が、新卒採用と中途採用の双方を担うケースでは、リソース不足に陥らないよう、それぞれのスケジュールを考慮する必要があります。

中途採用のスケジューリングをおこなう際は、新卒採用のスケジュールを勘案することが重要です。新卒採用の選考時期やインターンシップの実施時期、入社前の準備時期など、繁忙期が重複しないように考慮しましょう。特に、新卒採用は就活ルール変更による選考早期化傾向が強まっています。人事担当者のリソースがひっ迫しないよう、RPOなどの採用代行を活用するなど、検討することもおすすめです。

政府の就活ルールに沿った新卒スケジュールを詳しく知りたい方は、「インターンシップの内容どうする?事例や企画、25卒以降のルールも解説!」の記事を参考にしてください。

また、RPOについて詳しく知りたい方は、「RPOとは?採用成果を出すのは「Outsourcing(採用代行)」より「Optimization(最適化)」」の記事をご参照ください。

弊社クイックでは、「もう一人、採用担当者がいれば…」といった要望にお応えした採用アウトソーシングサービスをご提供しています。ご興味のある方は、「採用アウトソーシング(採用代行・RPO) | クイックの採用サロン」のサイトをご覧ください。

活発な時期の採用のポイント

中途採用の活発な時期は求職者の人数が多いだけでなく、求人数も多い時期です。他の時期と同じように採用選考を進めていくと、良い人材を採用できない可能性もあります。活発な時期に中途採用をおこなう場合のポイントを押さえておきましょう。

選考スピードは早めに設定

中途採用が活発な時期は、選考スピードが遅いと他社に応募者を取られてしまうケースがあります。

選考期間が長期化するほど、その間に他企業に決まってしまうなど、自社の選考から離脱するリスクが高まります。

中途採用の活発な時期に中途採用を計画している場合、、求職者が選考から離脱しないよう、早期選考を心がけることが大切です。

他社に負けない強みをアピール

競合他社が多い中途採用が活発な時期は、他社に埋もれないよう、アプローチの際に自社の魅力を効果的に打ち出すことが重要です。

求職者にアプローチする際は、「自社の魅力が伝わる件名にする」「相手の名前やスキルを盛り込む」など、返信率を上げるスカウトメールを発信しましょう。また、ダイレクトリクルーティングで、求職者に直接アプローチすることも有効です。

スカウトメールやダイレクトリクルーティング、自社の魅力について詳しく知りたい方は、「【例文付き】スカウトメールの書き方、返信率を上げるコツを解説!」や「ダイレクトリクルーティングとは|メリットや成功例を紹介」、「会社の魅力を出すには?8つの切り口と魅力の見つけ方フレームワークを解説!」の記事をそれぞれ参考にしてください。

閑散期の採用のポイント

続いて、求職者が少ない閑散期に採用活動をおこなうポイントをご紹介します。

じっくりと人柄を見ることも可能

閑散期では中途採用に応募者があまり集まらないというデメリットがある一方、一人ひとりに十分な時間をかけられるというメリットもあります。

他社との差別化や多くの応募者への対応が求められる繁忙期とは異なり、閑散期は応募者やライバル企業が少ないため、焦らずに選考できます。履歴書をしっかり読み込んだうえで面接をおこなえるため、人柄をじっくり見て採用を決めることができます。人柄重視で人材を獲得したい場合は、あえて閑散期に中途採用をおこなうのも一つの手です。

母集団形成に工夫を施す

母集団形成とは「自社で採用する候補となる人材を集めること」で、求職者が少ない閑散期は母集団形成に工夫を施すことが大切です。

まずは自社が求めるターゲット像を明確にし、求人広告や自社のホームページ、SNSを活用していきましょう。少しでも多くの人の目に留まるようにさまざまな媒体を利用し、積極的に情報発信してください。

また、効率良く人材を集めたい場合は人材紹介会社を利用するのも一つの手です。多少の費用はかかるものの、求職者自体が少ない閑散期に人材紹介会社を利用すれば、効率良く自社の採用基準に合った人材を紹介してもらえます。採用に至らなければ料金は発生しないため、閑散期になかなか人が集まらずお困りの場合は、有料サービスの利用も検討してみてください。

通年採用という選択肢も

最後に、採用時期を決めず、年間を通じて採用活動をおこなう通年採用についてご紹介します。ここでは、通年採用の特徴やどのような人材が集まりやすいのか見ていきましょう。

費用をコントロールできる

通年採用は常時求人をおこなうことになるため、コストがかかるイメージをお持ちの方も多いでしょう。しかし、通年採用に適した募集方法を選択することで、費用をコントロールしながら採用活動を実施できます。

たとえばIndeedのような求人サイトは、時間が経つと掲載順位が下がってしまうものの、掲載期間に制限がなく無料で利用できるため、通年採用に向いているといえるでしょう。有料枠で掲載しても1日の費用を設定できることから、決められた予算内で求人をおこなうことが可能です。有料の場合は無料枠よりも上位に掲載されるというメリットもあります。自社の採用計画と照らし合わせながら利用を検討してみてください。

Indeedでの求人方法について詳しくは

→Indeedに求人を無料掲載する方法と、無料・有料の効果差について解説。

また、2019年1月23日よりサービスがスタートしたGoogle for jobsも通年採用向きの媒体であるといえます。自社の求人情報を掲載するには構造化データを記述する必要があるものの、費用をかけずに求人情報を掲載できます。費用効果を考えずに採用活動ができるため、通年採用を検討している企業はGoogle for jobsを利用してみるのも良いかもしれません。

Google for jobsでの求人方法について詳しくは

→Google for jobsが日本でも提供開始!採用担当者が知っておくべきこと。

通年採用が適したポジション・職種

いつ求職者が出てくるかわからないような採用難易度の高い職種の場合、通年採用が適しています。たとえば、求人数よりも求職者数が少ない建設業界や医療・福祉業界、介護業界などは通年採用が適しているといえるでしょう。

また、プログラマーやエンジニアも需要が増加している職種です。通年採用をおこなうことで効率良く人材を獲得できるかもしれません。

求職者数が少ない業界は、いつでも求職者を受け入れられるように通年採用を実施し、年間を通じて門戸を開いておくことが重要です。

まとめ

本記事では、転職活動の活発な時期や閑散期のほか、中途採用に適した時期やそのスケジュール感、採用スケジュールの策定方法を解説しました。

中途採用では、求職者の動向や時期を見極めて、活発時期と閑散期それぞれの特徴に合わせたスケジューリングをおこなうことが重要です。本記事を参考に、効果的な中途採用のスケジューリングの下、中途採用を成功させてください。

中小企業向けの中途採用ノウハウをまとめたダウンロード資料がございます。

採用活動を「採用計画」「求人募集」「選考実施」の3フェーズに分け、中小企業における採用戦略ポイントを解説しています。よくある課題と解決につながる採用手法も併せてご紹介。人材確保に悩む中小企業の方はぜひご覧ください。

セミナー情報

あわせて読みたい