ダイレクトリクルーティングの基礎知識

日本の従来の採用手法よりも、積極的な方法であるダイレクトリクルーティング。まずはその基本について説明します。

企業が直接人材にアプローチする採用活動

ダイレクトリクルーティングとは、会社自ら求める人材を探し、直接アプローチする採用活動を指します。求める人材とのコンタクトに限らず、ペルソナ設計から選考・内定までの流れ全体を含めてダイレクトリクルーティングと称することが一般的です。エージェントなどの第三者を介さず、過去に選考に参加した方との接触継続や、SNSをきっかけとしたコンタクトなど自社に合った採用手法で人材を確保するのが特徴です。

ダイレクトリクルーティングと似た言葉に「ダイレクトソーシング」がありますが、大きく意味は変わりません。ダイレクトリクルーティングは和製英語であり、海外では同様の採用活動を指してダイレクトソーシングといわれています。海外で取り入れられていた採用スタイルが、SNSの普及や転職市場の活性化などを背景に日本でも広まっています。

従来の「待ちの採用」とは逆の「攻めの採用」

求人広告や人材紹介サービスなどに頼らず、企業が直接、求職者にアプローチするダイレクトリクルーティングは、「攻めの採用」とも呼ばれています。

それに対し、求人広告などからの応募を待つ従来の方法は「待ちの採用」ともいわれており、企業側が受け身で採用を進めるのが特徴です。

| 従来の採用活動 (待ちの採用活動) |

ダイレクトリクルーティング (攻めの採用活動) |

|

|---|---|---|

| 採用活動の担い手 | 求人広告会社や人材紹介会社といった第三者 | 自社 |

| 手法 | 求人広告の掲載、人材紹介など | データベース、SNS、イベント、社員紹介など |

| コスト | 広告掲載費、人材紹介料など数十万円~数百万円 | 社内の担当者の人件費 ツール(SNSなど)により外的費用はかからない場合も |

| 求職者のスタンス | 企業にエントリーする | 企業からのオファーを待つ |

「待つ採用」は時代遅れ?

人口減少による採用難が今後ますます加速していくなかで、従来のような「待ちの採用」では人材の確保は困難です。

リクルートワークス研究所の調査によれば、大卒求人倍率が1.58倍(2023年3月卒業予定)、中途採用で必要な人材を確保できなかった企業の割合が45.4%(2021年度下半期)と、新卒・中途どちらも採用難の局面にあることがうかがえます。

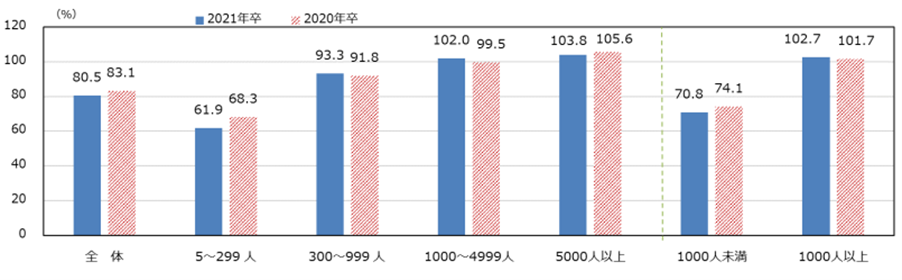

特に中小企業では人手不足が大きな課題です。採用予定数に対する内定者数の割合である「充足率」を見ると、従業員規模別の社員数1000人以上の企業では100%を超えていますが、5~299人の企業では61.9%と大きく落ち込みます。

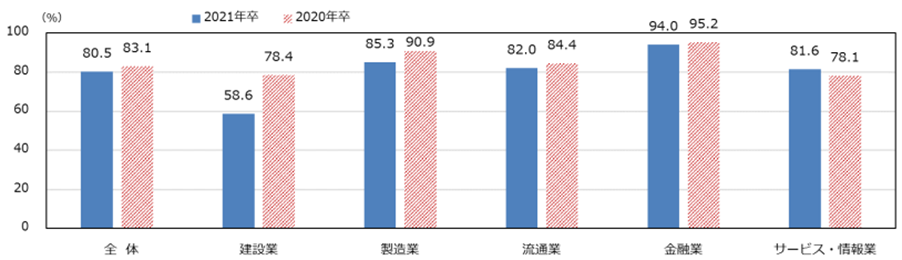

また、業種別では全体で80.5%なのに対し、金融業は94.0%と最も高く、一方で建設業は58.6%と本統計では最も低くなっています。

■従業員規模別 新卒採用の充足率

■業種別 新卒採用の充足率

※引用:リクルートワークス研究所「ワークス採用見通し調査(新卒:2022年卒)」

ダイレクトリクルーティングなら、工夫次第で採用コストを抑えられ、マッチング度が高い人材に直接アプローチすることができます。1対1で密度の濃いコミュニケーションをとることができるため、資金力や業種のイメージなどの要因で人材確保が難しい企業にも適した採用手法です。

ダイレクトリクルーティングを導入している企業は、全体の3%との結果がでています。まだ実践している企業が少ないからこそ、今始めることが他社との差別化を図るチャンスといえそうです。

※参考:株式会社マイナビ「2019年卒マイナビ企業新卒採用予定調査」、リクルートワークス研究所「ワークス大卒求人倍率調査(新卒:2023年卒)」「中途採用実態調査2021年度実績、正規社員」

ダイレクトリクルーティングとスカウトサービスの違い

どちらのサービスも「スカウトメール」がありますので、混同しやすいかもしれません。一言でいうと、アプローチ手法が「ワントゥワン」か「不特定多数」であるかの違いになります。

ダイレクトリクルーティングは、自社にマッチする人材にワントゥワンのアプローチで、個別の内容でスカウトメールを送ります。個別の内容にカスタマイズしてスカウトメールを送るため、大人数を対象としたアプローチには向いていません。

スカウトサービスは、ナビサイト上のデータベースから、年齢・学歴・希望勤務地などの検索条件で抽出した求職者に一括送信することが一般的です。そのため、大人数を対象としたアプローチに向いています。

ダイレクトリクルーティングのメリットと成功事例

実際に弊社でダイレクトリクルーティングを導入した事例をもとに、メリットを確認してみましょう。

■成功事例|株式会社クイック(自社採用)の場合

かつて新卒採用中心の採用活動を行っていましたが、営業人員体制の見直しのため、中途社員の募集・採用を通じて営業職を増やすことが喫緊の課題に。しかし求人広告や人材紹介サービスではなかなか自社にマッチした人材の採用に至らず、採用担当者が書類選考や面接に費やす工数だけがかさんでしまっていました。

そこで採用手法を見直し、新卒採用で内定辞退や僅差で採用を見送った方との定期的なコミュニケーションを継続することにしたのです。新卒採用では5,000人の方にエントリーをいただきますが、その中から採用基準に近かったものの入社に至らなかった十数名を将来的な採用候補とし、接触を継続しました。会話の中で仕事の相談をいただくこともあり、その間の社会人としての成長も知ることができます。

費用面では、人材紹介サービスを利用していた間は1人あたり120万円かけて採用していました。ところがダイレクトリクルーティングに切り替え、方針を社内で共有して採用活動を進めた結果、費用を1人あたり20万円まで抑えながらも同じ人数を採用することができました。「採用コスト6分の1」という非常に良い成果をあげたことで、今後のモチベーションにもつながっています。

候補者のフォローを継続するうちに、年数を経て転職を希望される方もいらっしゃいましたので、その時点で当社の魅力を訴求し選考につなげました。実際に、3ヶ月間で4名の面接を実施、2名が承諾という高い歩留まり率での採用を実現しました。

上記の成功事例を踏まえて、ダイレクトリクルーティングのメリットを整理します。

効率よく欲しい人材を確保できる

募集のたびにゼロからスキルや人柄を把握する負担なく、自社にマッチした人材を確保できます。個別に連絡を取り続けることで、相互理解が深まるためです。

特に新卒採用を経験した人材は、求人広告などで広く募集をかけて集まる候補者よりもマッチ度が高く、就職活動時の企業研究により比較的企業理解が深い方々です。中途採用にありがちな人物像の不一致や希望業務のズレといったミスマッチが少なく、結果的に効率よく採用活動を完了できます。

採用コストを抑えられる

人材紹介手数料や広告掲載料といった単価の高いサービスから社内の採用活動に切り替えることで、無理せず大幅なコスト削減が可能になります。

交通費や食費といった支出は新たに発生することもありますが、紹介手数料などと比較すると軽微なため、担当社員の採用活動に支障が出ることもあまりないでしょう。

また、候補者とコミュニケーションを継続するなかで明確に社風を伝えられ、タイプマッチングができるのもメリットです。第三者を介して、マッチングするかどうか不明な人材を探し続けるより、採用効率が上がることもコスト削減につながっています。

タレントプールをつくることができる

候補者の連絡先を保管しコミュニケーションを継続することで、いわゆるタレントプールをつくることができます。成功事例では、自社に応募した学生との出会いを「一度きりの縁」とせずつながりを維持していましたが、SNSやイベントなどを通してマッチした人材でタレントプールをつくることも可能です。

連絡を取り始めたときには転職潜在層でも、時間とともに転職顕在層に変化する可能性は十分にあります。その機会を他社より早く察知できるメリットは大きいでしょう。

ダイレクトリクルーティングのデメリット

このようにダイレクトリクルーティングはメリットが多い手法ではありますが、第三者の力を借りずに行うため難易度が高いのも事実です。デメリットも理解したうえで、導入を検討することをおすすめします。

採用担当者の負担が増える

候補者の選定や求人票・スカウトメールの作成、面接の日程調整など、第三者に任せていた仕事を自社で行う必要があることから、採用担当者の負担が増えることがあります。

また、ダイレクトリクルーティングでの候補者とのコミュニケーションを、人事部や採用担当者だけでなく、現場の社員が担当することもあります。そのため社内での周知や教育の必要性が出てきます。

ダイレクトリクルーティングにかかる費用

「攻めの採用」として、高い効果が見込めるダイレクトリクルーティングですが、導入を進めるには費用相場を知っておくことが必要です。

ここでは、料金体系別のダイレクトリクルーティング費用と、他サービスとの費用比較を解説します。

料金体系別のダイレクトリクルーティング費用

ダイレクトリクルーティングの費用は、「定額型」と「成功報酬型」の二つに大別されます。ここでは、それぞれの料金体系の費用を説明します。

料金体系【1】定額型

一つ目の料金体系は、定額型です。

定額型とは、月、又は年など、定められた対象期間に対して、定額の料金が定められている料金体系となります。料金に応じて、利用できる機能、あるいはスカウト送信可能数が増えるなど、サービス内容が変わることが一般的です。

費用は、新卒で年間60~150万円程度、中途は年間300~400万円程度が相場となります。

定額のため、採用人数が多いほど採用単価が下がりますので、多くの人数を見込みたいときに有利な料金体系といえるでしょう。

料金体系【2】成功報酬型

二つ目の料金体系は、成功報酬型です。

成功報酬型とは、採用、または内定承諾に至ったときに、定められた成功報酬額を支払う料金体系です。企業やサービスによって、成功報酬の支払い時期や、内定辞退・入社直後の退職について、返金規定の条件に違いがありますので、事前に契約をよく確認することをおすすめします。

費用は、新卒で30~40万円程度/名、中途は年収の15%程度/名が相場です。このように成功報酬型は、新卒と中途で費用形態に違いがあります。

他サービスとの費用比較

ここまではダイレクトリクルーティングサービスの費用を見てきましたが、ここからは人材紹介、ナビサイトといった他のサービスの費用比較を見ていきます。

人材紹介の費用

人材紹介は成功報酬型が主流で、1名あたりの成功報酬は新卒で50~100万円程度、中途は年収の30~35%程度が相場です。

費用の発生時期は、新卒は内定承諾時、中途は入社時が一般的で、入社に至らなかった場合は返金規定が設けられています。新卒の人材紹介では、入社前に内定辞退となった場合は全額返金、入社後1~3ヵ月月以内に退職の場合は50%返金といった定め方が大半です。

中途の人材紹介では、入社後1ヵ月以内の退職の場合は80%返金、入社後2~3ヵ月以内の場合は50%のような定めが多くなっています。

ナビサイトの費用

ナビサイトは、無料から掲載できるものもありますが、有料サービスでは期間に応じた料金設定のケースが大半です。また、上位表示機能やスカウト機能などの有料オプションを設けていることも多くあります。

たとえば、8週間で50~80万円など費用相場はさまざまです。また、新卒のナビサイトでは、プレ期間(6月1日から翌年2月中下旬まで)と本期間(3月1日から1年間)で別料金が設定され、合わせて100~200万円が一般的です。

ダイレクトリクルーティングを成功させる3つのポイント

ダイレクトリクルーティングは、企業がデータベースを直に検索し、個別にスカウトをしていくため、留意しなければならないポイントがあります。ここでは、ダイレクトリクルーティングを成功させる3つのポイントを紹介します。

人材要件を明確にする

一つ目は、人材要件を明確にすることです。

人材要件を明確にしていないと、たとえいい人材であっても、自社に本当に必要かの判断ができません。また、どういった人材にアプローチするべきか明確にならないため、余計に時間と工数がかかることもあります。

人材要件を明確にしておけば、適切な検索条件を指定して、データベースから自社に必要な人材にアプローチすることが可能です。募集職種やポジションなどに合わせて、「年齢層」「スキル」「必須経験」「能力」「志向性」などの検索条件を定めましょう。

人材要件については当サイトの別記事で詳しく解説しています。

自社に合った人材を採用するためにも、ぜひ参考にしてください。

人材要件の定義や作り方・フレームワーク、条件の優先順位付け・ペルソナ設定のコツ

採用基準を明確にする

二つ目は、採用基準を明確にすることです。

ダイレクトリクルーティングは人事担当者が直接スカウトするため、属人性が高くなりがちです。そのため、会社共通の採用基準を明確にしないと、採用ミスマッチになる恐れがあります。

「コミュニケーション能力」「主体性」「協調性」「チャレンジング精神」など、自社の価値観にあった採用基準を定めておくことで、スカウトの際、訴求内容を採用基準に合わせることが可能です。

採用基準については、当サイトの別記事で詳しく解説しています。

採用の属人化とミスマッチを防ぐためにも、ぜひ参考にしてください。

採用基準とは?求める人材を採用するための決め方と2つの注意点

訴求内容を一貫させる

三つ目は、訴求内容を一貫させることです。

ダイレクトリクルーティングに限りませんが、魅力や働きがい、価値観など、自社が訴求すべき内容を一貫させることが重要です。

この訴求内容が一貫していないと、求職者が企業を認知してから選考、採用に至るまでの「候補者体験」にブレが生じてしまいます。このブレとは、募集段階で求職者が認知した訴求内容と、応募や選考段階における候補者体験の相違のことです。訴求内容と候補者体験が一貫していないと、選考離脱となる恐れがあります。

また、転職潜在層に対するダイレクトリクルーティングの場合は、取り組みが長期化しますので、訴求内容が一貫していないとギャップがより顕著となるリスクがあることに留意しましょう。

ダイレクトリクルーティングの手段

新卒採用をきっかけにする方法のほかに、ダイレクトリクルーティングの手法として「ダイレクトリクルーティングサービスの活用」「社員からの紹介」「イベントの開催」などが挙げられます。

ダイレクトリクルーティングサービスの活用

求職者の情報が蓄積されたデータベースに企業が直接アクセスし、スカウトメール機能などを使って求める人材にアプローチできるサービスです。スキルや経験などの条件で、自社が求める人物を検索できます。

サービスによって、理系の求職者が多い、若手が多いなどの特徴があるため、求める人物像に合ったサービスを選ぶことがポイントです。

新卒向けおすすめサービス

あさがくナビ【株式会社学情】

学生の認知度が高い新卒向けナビサイトで、企業からのスカウトと学生からの逆オファー機能を併せもつ、ダイレクトリクルーティングサービスです。

採用条件や学校情報、学生の特徴などのカテゴリから「ダイレクトスカウト機能」、プレエントリーにつながりやすい学生をAIがレコメンドする「AIスカウト機能」など、充実したスカウト機能で効果的な採用を徹底支援しています。また、業界初の「アバター検索」で、学生の個性をもとにダイレクトスカウトを配信し、マッチング精度を向上させることも可能です。

OfferBox【株式会社i-plug】

採用したい学生を見つけて企業から直接オファーできる、新卒向けダイレクトリクルーティングサービスです。

「企業のオファー送信数」と「学生のオファー受信数」の双方に上限が設けられているため、求職者においてスカウトメールが埋もれてしまうことがありません。そのため、高いオファー反応率を実現しています。また、活躍人材の適性検査結果に基づき、採用学生の要件定義を決めることができるため、自社で活躍の可能性が高い学生にアプローチすることが可能です。

中途向けおすすめサービス

次に、中途向けのおすすめダイレクトリクルーティングサービスを紹介します。

リクナビHRTech転職スカウト【株式会社リクルート】

利用料無料で、入社して初めて費用が発生する「完全成功報酬型」のダイレクトリクルーティングサービスです。

業界最大級のデータベースから、AIがおすすめの候補者をレコメンドしてくれるほか、「〇△✕」を選ぶだけで簡単にスカウトができます。自社にダイレクトリクルーティングのノウハウがなくても、経験豊富なエージェントが面接の日程調整から入社までのフォローをサポートします。

手間とノウハウが必要なダイレクトリクルーティングに、おすすめのサービスです。

ビズリーチ【株式会社ビズリーチ】

ビズリーチは、審査を通過した会員のみで構成された人材データベースのため、即戦力となる一定レベル以上の求職者を探すことができるダイレクトリクルーティングサービスです。

企業がダイレクトに人材データベースにアクセスできることはもちろん、意欲が高く積極的なユーザーの登録数が多いため、短期間で採用しやすいことも特長のひとつです。専任のコンサルタントによるサポートのほか、研修も受けることが可能です。

SNS

FacebookやTwitter、Instagramといったプライベートでよく使うSNSを使って、母集団を形成する方法もあります。心理的なハードルが低い状態で双方向のコミュニケーションが取りやすく、情報発信がブランディングにもつながります。

リファラル採用

社員に、知人や同じ大学の人、前の職場の人などを紹介してもらい、直接アプローチする方法(リファラル採用)です。

すでに自社の社風や求めるスキルを理解した社員が紹介するので、採用コストが低いうえにミスマッチが起こりにくいのが特徴です。

※リファラル採用について詳しくは→「リファラル採用とは?メリット・デメリット、報酬目安、運用のコツを解説」

イベントの開催・参加

イベント、セミナー、ミートアップなどを開催もしくは参加し、その会場で出会った求職者にアプローチします。

イベントによって形式はさまざまですが、たとえば学生が参加企業に対して自分自身をプレゼンし、企業が気になった求職者をスカウトする方法があります。またミートアップは、イベントやセミナーよりもラフに求職者と交流できるのが魅力です。フリートークをしたり、軽食をとりながら会社が設定したテーマについて語り合ったりします。

ダイレクトリクルーティングの手段まとめ

企業が主体的に採用活動に取り組むことで、ミスマッチを減らし効率的な人材獲得につなげるダイレクトリクルーティング。候補者と個別にコミュニケーションをとることで、人物の理解を深めつつ採用につなげられるのが大きな魅力です。

しかし、予算や時間が限られているなか、失敗を回避し最短で成果を出すことを求められる採用担当者の方も多いはず。そのためにはきちんと練られた採用戦略が不可欠です。ノウハウがなく不安な企業様のために、弊社では戦略立案をサポートする「採用コンサルティング」も実施しています。

継続的なコミュニケーションを取り入れ、理想的な人材の獲得を目指しましょう。

無料ダウンロード

採用課題を解決に導く採用戦略構築のポイント

採用活動においても、パフォーマンスの要となるのは「戦略」の設計です。 コンサルティングサービス「採活力」は、貴社に最適な採用コミュニケーションを設計し、採用活動を成功へと導きます。

セミナー情報

あわせて読みたい