インターンシップとは?

求職者の入社前における就業体験を指すインターンシップ。

ここではインターンシップの内容や種類、夏・冬インターンシップの違いについて解説します。

そもそもインターンシップとは

インターンシップとは実習や研修プログラムをもとに、学生が就業体験する制度を指します。

近年では長期間を前提とした就業体験だけでなく講義や研修、グループワークなどもおこなわれています。

学生にとっては業務イメージを具体的につかめるほか、社内の雰囲気やカルチャーに触れられるメリットがあります。企業にとっても早期から学生の動機付けができるほか、選考につながった学生の適正を見極められる点がメリットとしてあげられるでしょう。

総じてインターンシップは学生と企業双方にとって、採用ミスマッチを防ぐ効果が期待できます。

インターンシップの種類

インターンシップの種類は大きく次の3つに分けられます。

- セミナー形式(短期)

- 課題形式(短期~中期)

- 就業形式(長期)

それぞれ形式によって実施期間は短期から長期までさまざまです。

短期インターンは母集団形成に最適ですが、期間が短いため学生と深い接点をもつことができません。学生に与えられる情報量も限られます。中・長期インターンでは、実施人数に限りがありますが、学生と深い接点をもつことができます。

自社の目的や実施環境を踏まえて、インターンシップの種類を決めることが重要です。

セミナー形式(短期)

会社説明や業界研究セミナーとして、短時間のプログラムでおこなう形式です。

学生の動機付けを目的として、就活準備段階の学生に向け、業界や企業の理解を深める手助けをする位置づけで実施します。一度に多くの学生を対象にできるため、母集団形成に役立てることができます。

ただしインターンシップとして実施する場合は指針上、2日以上の日程が必要です。旧来の1dayインターンシップは、2022年より「インターンシップ」という呼称を利用できなくなったことから、「1day仕事体験」といったワードに分類されます。

課題形式(短期~中期)

新規事業や商品開発などの課題を与え、グループディスカッションやプレゼンテーションなどをおこなう形式です。2〜5日の短期から、2週間〜1ヵ月の中期など、企業によって期間はさまざまです。

課題に取り組ませることを通じて、学生に事業理解を深めてもらえるほか、選考につながった際、学生の能力を多角的に把握できるメリットがあります。

就業形式(長期)

一定の期間・業務範囲で、実際に就業してもらう形式です。3年次はもちろん、1〜2年次など、年次の若い段階から長期でおこなうケースもあります。

業務範囲に制約はあるものの、実際に学生に就業体験してもらうことで、学生と企業の双方で、採用ミスマッチの低減に大きな効果が期待できます。学生へのフォローが長期にわたるため負担は大きくなりますが、採用ミスマッチのリスクを低くしたうえで質の良い学生を採用できるメリットがあります。

夏と秋・冬におけるインターンシップの違い

夏のインターンシップは学生の長期休暇に合わせて、中長期の期間で実践的におこなう傾向があります。対して、秋・冬のインターンシップは短期間での実施が大半です。

夏のインターンシップ

夏のインターンシップは課題形式や就業形式など、中長期を前提とした内容が多く実施されています。

こうした実践的なインターンシップには、志望業界が絞れている学生や志望企業が明確な学生が多いことが特徴です。そのため参加した学生を本選考につなげるよう、長期間にわたって動機付けをすることが課題となります。

1ヵ月以上などの長期インターンシップは、大学によっては単位が取得できることもあるため、期間設定も重要になるでしょう。

秋・冬のインターンシップ

秋・冬のインターンシップは学生の休暇が短いため、セミナー形式の短期インターンシップが中心です。

業界研究や企業研究、場合によっては工場見学を実施する企業もあります。短期間での実施のため、学生は幅広い業界で多くの企業のインターンシップに参加する傾向が見られます。

選考につなげる目的として、母集団形成に有効な施策のひとつです。

最新の市場動向・統計データ

ここでは、インターンシップに関する最新の調査データについてご紹介します。

株式会社マイナビが2024年2月に発表した「マイナビ 2025年卒 大学生 広報活動開始前調査」によると、2025年卒業予定の大学生・大学院生のインターンシップ・仕事体験への参加率は85.7%に達し、これは2014年卒の調査開始以来、過去最高の数値となりました。応募率も91.0%と高く、多くの学生がインターンシップに積極的に関わろうとしている姿勢がうかがえます。

(出典:マイナビキャリアリサーチLab 2025年卒 大学生 広報活動開始前調査)

また、株式会社ディスコの調査によれば、24年卒学生に対する企業側のインターンシップ実施率は73.9%と、こちらも過去最高の数値を示してます。2025年卒からは採用直結型インターンシップがルール上明確化されたこともあり、企業側はより実践的なプログラムを、学生側は自身のキャリアや仕事内容への理解を深める機会として、インターンシップへの期待を高めていると考えられます。

(出典:インターンシップ等に関する特別調査)

このように、学生・企業の双方にとってインターンシップは「当たり前のもの」として定着しつつあり、その重要性は年々高まっています。こうした背景を踏まえると、企業は学生のニーズを的確に捉え、魅力的なインターンシッププログラムを企画・実施することが、これまで以上に求められています。

近年のインターンシップ動向 | 注目を集める1day仕事体験

就活の早期化などを背景に、学生の大半がインターンシップに参加しているように、近年、インターンシップの重要性はますます高まっています。

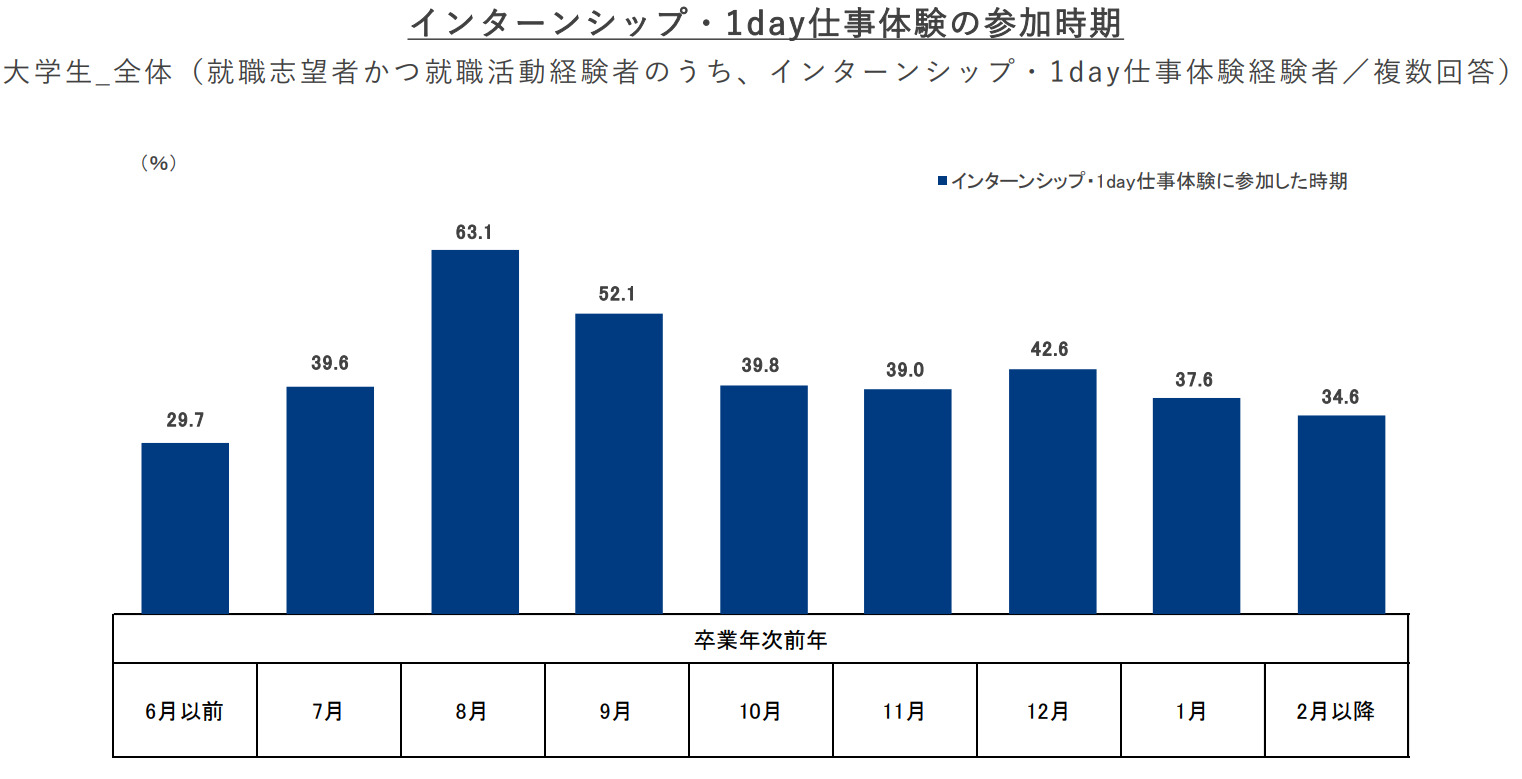

・就職みらい研究所の調査によると、2024年卒学生におけるインターンシップ・1day仕事体験の参加率は93.6%と9割を超えています。参加時期で見ると、「卒業年次前年の8月」が63.1%と最も高く、ついで「卒業年次前年の9月」が52.1%、「卒業年次前年の12月」が42.6%となっています。

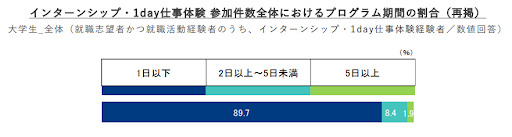

プログラム期間では、「1日以下」が92.2%と大半を占める一方、「2日以上~5日未満」は38.3%、「5日以上」は13.7%にとどまっているように、大半の学生が1day仕事体験に高い関心をもっていることがわかります。この理由のひとつとして、大学関係者から確認した内容によると、長期休暇中であったとしても、1社あたり3日以上の企画に参加するには学生にとってハードルが高いという声も上がっているとのことです。

(※引用・参考)就職みらい研究所(株式会社リクルート):「【2024年卒 就職活動TOPIC】3月時点でのインターンシップ等の参加割合は約9割」

採用直結型インターン!?2025年卒から変わるインターンシップのあり方、就活ルールを解説

政府の就活ルール見直しにより、2025年卒からあり方が大きく変わるインターンシップ。ここでは、2025年卒から変わる就活ルールを次のとおり説明します。

- 2025年卒以降の就活ルール

- 採用直結型インターンシップが公式に可能!?知るべき汎用的能力・専門活用型インターンシップ

- タイプ3(汎用的能力・専門活用型インターンシップ)の条件

- 2025年卒と2026年卒のインターンシップ取り扱いの違い

2025年卒以降の就活ルール

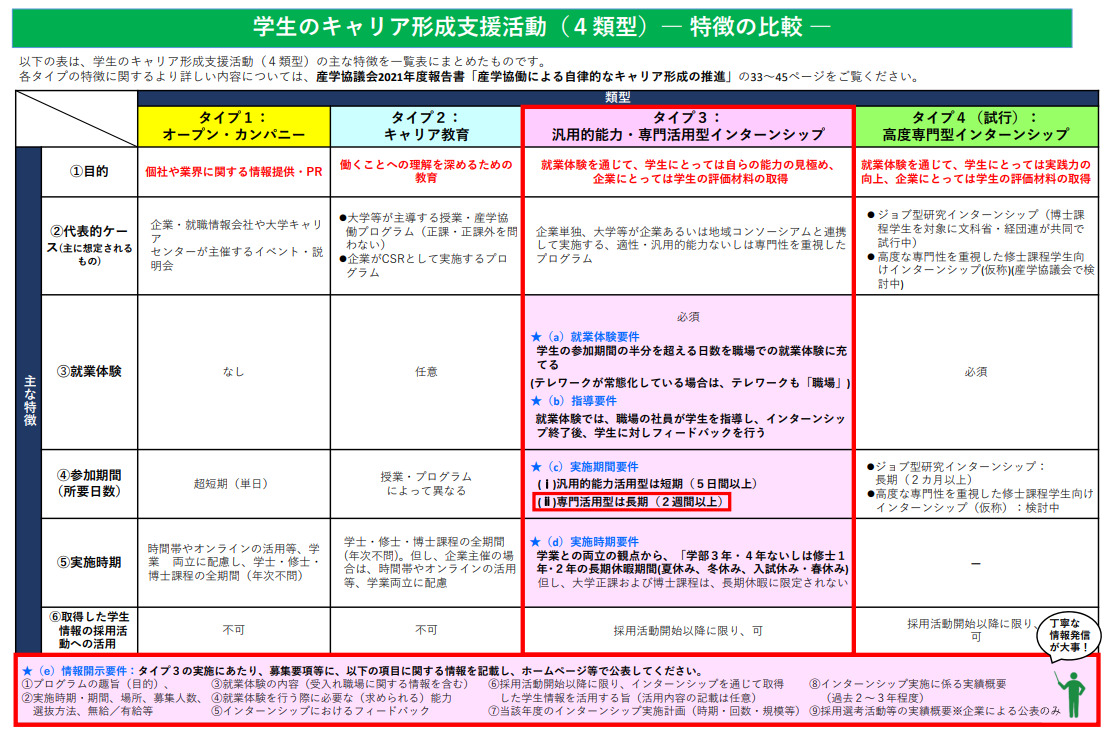

業務体験が組み込まれないインターンシップが実施されるなど、学生のキャリア支援が十分でない課題から、政府は、2025年卒よりインターンシップのあり方を大きく見直しています。これにより、インターンシップには業務体系を組み込むことが必要です。ただし、採用と大学教育の未来に関する産学協議会(以下、「産学協議会」)が合意した次の要件を満たした場合、インターンシップを通じて得た「学生情報の活用」や「採用日程の弾力化」が認められています。

- (a)就業体験要件

- (b)指導要件

- (c)実施期間要件

- (d)実施時期要件

- (e)情報開示要件

産学協議会が合意したインターンシップの要件を詳しく知りたい方は、「【2025年卒版】新卒採用の流れや策定ステップ、やることを徹底解説!」の記事をご参考ください。

(※参考)一般社団法人 日本経済団体連合会:「産学で変えるこれからのインターンシップ」

採用直結型インターンシップが公式に可能!?知るべき汎用的能力・専門活用型インターンシップ

産学協議会は、就活ルールの見直しに伴い、学生に対するキャリア支援を4つに分類しています。ここでは、その4類型の概要や採用直結型インターンシップについて見ていきます。

新たに分類された「キャリア形成支援に係る4類型」

産学協議会はキャリア形成支援に係る4類型として、就業体験を伴わない「オープン・カンパニー(タイプ1)」「キャリア教育(タイプ2)」、必ず就業体験を伴う「汎⽤的能⼒・専⾨活⽤型インターンシップ(タイプ3)」「⾼度専⾨型インターンシップ(タイプ4)」に分類しています。

(※引用・参考)内閣官房:「就職・採⽤活動⽇程ルールの⾒直しの概要」

インターンシップの分類「タイプ3」と「タイプ4」

インターンシップの分類である「汎⽤的能⼒・専⾨活⽤型インターンシップ(タイプ3)」「⾼度専⾨型インターンシップ(タイプ4)」のうち、タイプ4は試行段階のため、政府の認める現段階のインターンシップは、「汎⽤的能⼒・専⾨活⽤型インターンシップ(タイプ3)」が対象となります。

汎用的能力活用型インターンシップは「適性や汎用的能力」、専門活用型インターンシップは「専門性」をそれぞれ重視し、職業体験を実施します。次章のタイプ3の要件を満たすことで、採用直結型インターンシップが公式に可能になります。

(※引用・参考)内閣官房:「就職・採⽤活動⽇程ルールの⾒直しの概要」

タイプ3(汎用的能力・専門活用型インターンシップ)の条件

採用日程の弾力化とは、具体的には採用直結型インターンがおこなえること。採用直結型インターンを実施できる具体的な条件は次のとおりです。

- 一般的なインターンシップは実施期間5日以上(専門的な内容を含む場合は2週間以上)

- 実施期間のうち半分以上は、職場の就業体験に充てること

- 学業との両立への配慮から、学部3~4年時の長期休暇などに限ること

- 企業にはインターン募集時に取得情報を採用に生かすとの考えを公表すること

- インターンシップ終了後に社員が学生にフィードバックすること

形骸化していたインターンシップに関するルールを見直す形で実質に合わせてルールを改正されたことで、各企業において採用におけるインターンシップの位置づけがより高まっていくでしょう。

(※引用・参考)内閣官房:「就職・採⽤活動⽇程ルールの⾒直しの概要」

2025年卒と2026年卒のインターンシップ取り扱いの違い

2025年卒からインターンシップのあり方が変わりますが、段階的に導入されるため、2025年卒、2026年卒とそれぞれ取り扱いが異なります。

2025年卒は、汎用的能力・専門活用型インターンシップ(タイプ3)の要件を満たしている場合、卒業前年の3月より、インターンシップを通じて得た学生情報の活用が可能です。2026年卒からは、「専門活用型インターンシップ」に限り、3月から応募受付・採用選考の実施が可能になります。

2025年卒からの就活ルールやタイプ3のインターンシップを詳しく知りたい方は、「【2025年卒版】新卒採用の流れや策定ステップ、やることを徹底解説!」の記事をご参考ください。

2025年卒からのインターンシップスケジュール

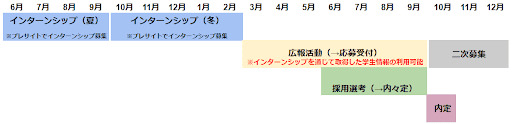

政府の就活ルール見直しにともない、2025年卒からのインターンシップスケジュールが変わります。

専門活用型インターンシップにおける採用日程弾力化は2026年卒から適用されるため、2025年卒と2026年卒ではスケジュールが異なる点に留意が必要です。その違いを見てみましょう。

2025年卒のインターンシップスケジュール例

2025年卒のインターンシップでは、タイプ3の汎用的能力・専門活用型インターンシップ双方がこのスケジュールになります。前章の条件を満たせば、卒業前年の3月より、インターンシップを通じて得た学生情報の活用が可能になります。

【2025年卒の汎用的能力・専門活用型インターンシップスケジュール例】

専門活用型インターンシップであっても、2025年卒においては、3月から応募受付・採用選考ができないことに留意してください。

2026年卒のインターンシップスケジュール例

2026年卒のインターンシップは、汎用的能力型インターンシップと専門活用型インターンシップでそれぞれスケジュールが異なります。汎用的能力型インターンシップは、2025年卒のスケジュールと同様ですが、専門活用型インターンシップは、採用日程の弾力化が認められているため、次のスケジュールでインターンシップ・採用活動が可能になります。

【2026年卒以降の専門活用型インターンシップスケジュール例】

2025年卒以降のインターンシップスケジュールの詳細を詳しく知りたい方は、「【2025年卒版】新卒採用の流れや策定ステップ、やることを徹底解説!」の記事をご参考ください。

(※引用・参考)内閣官房:「就職・採⽤活動⽇程ルールの⾒直しの概要」

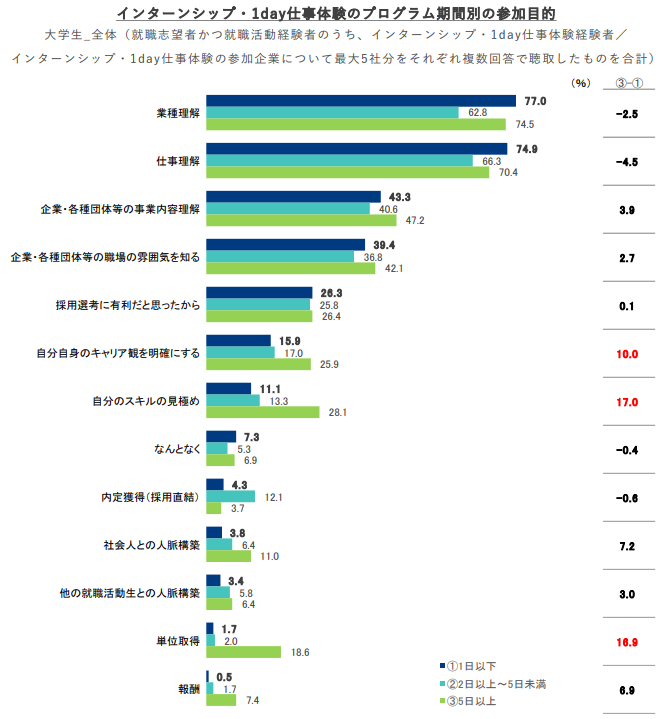

学生がインターンシップに参加する目的は、仕事理解・業種理解が圧倒的ツートップ

インターンシップの企画を考えるにあたって、まずは学生がインターンシップに何を求めているのかを知ることが重要です。

参加目的で見ると、プログラム期間に拘わらず、「業種理解」「仕事理解」が6割以上を占めているように、これらの関心が高いことがわかります。ついで、「事業内容の理解」「雰囲気を知る」がそれぞれ3割以上の結果となっています。

この結果から、学生が仕事や企業について、より深い情報を求めてインターンシップに参加していることがわかります。

つまり、学生のニーズに対して、いかに応えられるかがインターンシップの集客や満足度に直結するのです。

この前提を外してしまうと、どれだけ趣向をこらしたインターンシップ企画を用意しても、思ったような反響を得られにくくなるのでご注意ください。

(※引用・参考)就職みらい研究所(株式会社リクルート):「【2024年卒 就職活動TOPIC】3月時点でのインターンシップ等の参加割合は約9割」

インターンシッププログラムの作り方

ここからは具体的に、インターンシッププログラムの作成手順について解説していきます。

以下の資料では、インターンシップの手順についてご紹介するとともに、フォーマットに沿って内容を記載するだけでインターンシップを設計することが可能です。ご興味のある採用ご担当者様はぜひ、以下のリンクよりダウンロードしてください。

インターンシップ設計の手順書

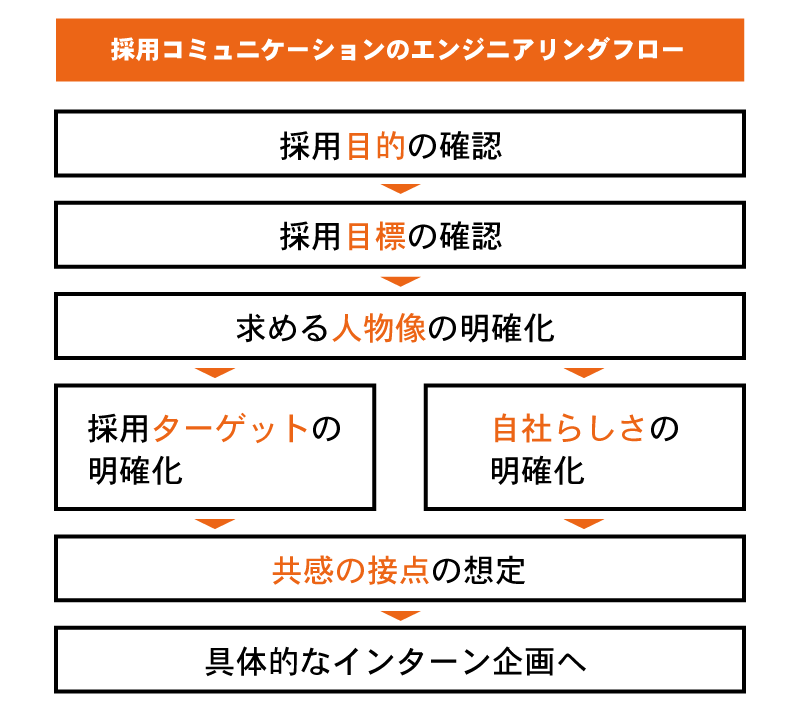

STEP.1 ターゲットを明確にする

最初に、どのような学生を採用したいのかを明確にします。

学生さんに喜ばれるインターン企画をおこなうためには、求める人物に合わせたインターンシップのプログラムを準備しなければならないため、このステップは絶対に外せません。

考え方としては図のようになります。

採用ターゲットを考える際は、採用目的(事業の目標に連動すると思います)から考えを出発させると、どのような人を採用すべきかが明確になりやすいです。

たとえば以下のような思考の流れをたどります。

(採用目的)

〇年後に売上〇億円を実現するために

(採用目標)

営業スタッフを毎年〇名ずつ採用する必要がある。

(求める人物像の明確化)

営業としてパフォーマンスを発揮するタイプは、自社の営業スタッフでいえば〇〇さんのような人物で、彼は入社時に△△という動機で入社をしていた。

仕事に対しては□□な点をやりがいに感じてくれている。

クライアントの要望をくみとったうえで、外部環境の状況も踏まえた解決策を提示するのが得意な点が、好業績に結びついているようだ。

「体育会系」や「上位校出身の学生」のような、ざっくりしたラベルでセグメントするのではなく、どんのよう人物なら自社で活躍できるかを細かく言語化します。

また「地頭」や「コミュニケーション力」といった、解釈に幅のある言葉もできるだけ使わないようにしてください。

上記の例では、「コミュニケーション力→クライアントの要望をくみとる」「地頭→外部環境の状況も踏まえた解決策を提示するのが得意」と具体的な表現に言い変えています。

具体的に言語化することで、インターンの企画を考えやすくなります。

「20代の女性に贈るプレゼントは何がよいですか?」と聞かれても答えにくいですが、知人の〇〇さんに贈ると言われれば、その人の趣味や性格などを考慮できるので、プレゼントを選びやすくなると思いませんか?

学生に喜んでもらうという意味では、インターンの企画もプレゼントと似ています。

相手の人物像が明確であればあるほど、企画は考えやすくなるのです。

STEP.2 ターゲット×自社の魅力の接点を考える

次は、明確にしたターゲットの学生に対して、自社のどんな点が魅力に感じてもらえるかを考えます。

企業の魅力は大きく8つのカテゴリーに分類できます。

企業の魅力は大きく8つのカテゴリーに分類できます。

- 理念・ビジョンへの共感

- 戦略の将来性

- 仕事・ミッションの醍醐味

- 事業・商品の特徴と競争優位性

- 風土の親和性

- 人材・人間環境の豊かさ

- 職場環境・勤務場所の利便性

- 制度・待遇の充実度

上記と照らし合わせながら自社の強みを書き出して、その強みがターゲットにとって受け入れられるものかどうか、一つひとつジャッジしてみてください。

一見すると響かないように思えても、伝え方や見せ方を工夫することで、印象が変わるケースもあります。

また、自分にとってはネガティブに感じられる要素でも、ある学生にとってはポジティブにとらえてもらえる要素もあります。

良い企画を思いつくコツは、固定観念を捨ててターゲットの目線に立って考えることです。

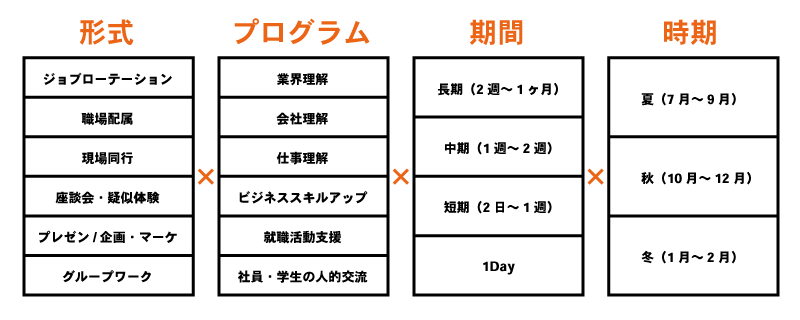

STEP.3 4つの軸をもとに、インターンのフレームを考える

インターンシップ企画は、「形式」「プログラム」「期間」「時期」の4つの軸の組み合わせによって、ある程度しぼり込んで考えることが可能です。

ポイントは、「自社で実行可能かどうか?」という視点を踏まえて考えることです。

せっかく開催するなら、どこもやっていないような凄いインターンシッププログラムを……と考えたくなってしまいますが、実現できなければ元も子もありません。

費用と人手が青天井で使えるのであれば問題ありませんが、多くの企業では、予算を管理する上司や部署から、「通常の新卒採用の費用に加えて、最近はインターン期の費用もかかるようになった」という、どちらかといえばネガティブなとらえ方をされているのではないでしょうか。

実績のないインターンシップ開催初年度は特に、現実的にできること・できないことの割り切りが必要です。

インターンシップがさらに活発化する2年先、3年先を見据えて、数名の開催規模からでもよいので、まずはインターンの第1回目を実行することが大切です。

STEP.4 効果測定指標の設定

インターンシッププログラムを実施する際、その効果を適切に測定し、次回の改善につなげることは非常に重要です。ここでは、効果測定指標の設定方法について解説します。

満足度指標の設定

学生の満足度は、インターンシップの成功を測る最も基本的な指標です。満足度の高いプログラムは、学生の志望度向上や応募者増加につながります。

具体的な満足度指標としては、以下のような項目が考えられます。

1.総合満足度:プログラム全体に対する評価

2.内容理解度:業務や業界についての理解が深まったか

3.没入感:グループワークや体験に集中して取り組めたか

4.社員との交流満足度:先輩社員とのコミュニケーションは十分だったか

5.会社・社風への親近感:自社の雰囲気や文化に親しみを感じたか

これらの指標は、インターンシップ終了時のアンケートで数値化して測定することが効果的です。また、自由記述欄を設けることで、数値だけでは見えない学生の生の声を集めることも大切です。

株式会社ディスコの調査(前述)によると、インターンシップに参加後、「その企業に就職したい」と回答した学生に理由を訪ねたところ、理由の上位には「事業内容に興味が湧いた(69.6%)」「職場の雰囲気が良かった(61.8%)」「仕事内容が自分に合っていると感じた(49.4%)」が挙げられています。これらの要素を満足度指標に組み込むことで、より実効性の高い測定が可能になります。

採用への貢献度測定方法

インターンシップの目的は、自社に適した人材の採用成功を実現することです。そのため、採用への貢献度を測定する指標を設定することも重要です。

例えば、以下のような指標が想定されます。

1.本選考エントリー率:インターン参加者のうち、本選考にエントリーした割合

2.内定承諾率:インターン参加者のうち、内定を承諾した割合

3.志望度変化率:インターン前後での志望度の変化

4.エントリーシート通過率:インターン参加者と非参加者のエントリーシート通過率の比較

5.面接通過率:インターン参加者と非参加者の面接通過率の比較

これらの指標を継続的に測定することに加えて、インターン参加者の入社後の定着率や活躍度を追跡することで、長期的な採用効果を行うことも効果的です。

また、獲得した効果測定の結果を踏まえて、次年度のインターンシップ企画に反映させることが重要です。満足度が低かったプログラム内容は見直し、高評価だった要素は強化するという改善サイクルを回すことで、年々インターンシップの質を高めていくことができます。

【種類別】インターンシッププログラムの組み方ポイント

インターンシップは単に自社の都合でやりたい内容を決めても、大きな効果を生むことはできません。インターンシップに参加してもらいたい求職者(=ターゲット)がどのようなことを望んでいるかを踏まえた設計にすることで効果を得られます。

ここではインターンシッププログラムの組み方のポイントを種類別に解説します。

1day仕事体験(旧1dayインターンシップ)

1dayインターンシップ、改め1day仕事体験は実施期間の関係からセミナー形式が主になります。

限られた時間で仕事体験も盛り込む必要があるため、プログラムの組み方がより重要です。

- 業界研究セミナー

- 会社説明

- 職場見学

- 仕事体験(ワーク、グループワークなど)

- 振り返り

プログラムの組み方については、学生における業界や企業の認知度によっても内容を変える必要があります。たとえばBtoB企業であれば、業界構造や業界における自社の立ち位置など、業界研究を厚くするなどの工夫も必要でしょう。

ターゲットとなる求職者がどのようなことを知りたいかによって、プログラムを構成しましょう。

短期インターンシップ

インターンシップとして実施するならば、2day以上のプログラムが必要になります。2dayインターンシップは経団連指針の範囲で一番短く実施できるものであり、学生と企業にとって、これから注目されていくインターンシップになるでしょう。

2dayインターンシップを実施している企業は、その前段階でセミナー形式の1day仕事体験に参加してもらい、所定の試験に通過した学生のみが参加できるようにしているケースもあります。

そのため、2dayインターンシップは課題形式でおこなわれることが多いです。また企業によっては、3〜5日程度実施することもあります。

2dayインターンシップのプログラムは、次のように組むことが一般的です。ぜひ、参考にしてください。

【2dayインターンシップのプログラム組み方例】

1日目の午前:チームビルディング/課題解決に向けたグループワーク

1日目の午後:抽出した課題に対する調査・取り組み/中間発表

2日目の午前:プレゼンテーション資料の作成/発表練習

2日目の午後:プレゼンテーション実施/フィードバック

なお、「今後の方向性 | 2024卒から採用直結型インターンシップ解禁!?」の項目で説明したように、2024卒以降を対象に、一定条件の下、採用直結型インターンシップが解禁になります。

採用直結型インターンとする場合、政府の定めた条件を満たしたインターンシッププログラムにする必要があります。次の条件を踏まえて、プログラムを組みましょう。

- 一般的なインターンシップは実施期間5日以上(専門的な内容を含む場合は2週間以上)

- 実施期間のうち半分以上は、職場の就業体験に充てること

- 学業との両立への配慮から、学部3~4年時の長期休暇などに限ること

- 企業にはインターン募集時に取得情報を採用に生かすとの考えを公表すること

- インターンシップ終了後に社員が学生にフィードバックすること

長期インターンシップ

1ヵ月以上などの長期でおこなう場合は、就業形式が基本です。

業務範囲に一定の制約を定めて、長期インターンシップとして学生に就業してもらいます。

就業体験を長期インターンとして毎年おこなっていくため、インターンを受け入れる現場がどこまで協力できるかが重要です。インターンである特性上、採用には直結するとはいえないため、現場における十分な理解が必要です。

現場の十分な理解の下、次のような取り組みを盛り込み、長期インターンシップに取り組みましょう。

- 社員とのコミュニケーション機会の設定

- インターン生のフォロー・相談

- インターン生との振り返り

- ステップアッププログラムと習得内容のフィードバック

社会人経験のないインターン生の緊張をほぐして馴染んでもらうため、初日のランチや仕事終わりの食事など、コミュニケーションの機会を設けましょう。また、インターン生のフォローや相談、1日や週次の振り返りなどをおこなうことも効果的です。

長期インターンシップに参加した効果として、どのようなスキルや能力が備わったかなどの成果をフィードバックすることで、インターン生の満足度を高める効果が期待できます。

なお、長期インターンシップにおける就業を、有給とするか無給とするかは企業によって異なります。

しかし、文部科学省等にて「有給」が推奨されていることから、有給が望ましいと考えられます。学生にとっても、アルバイトをしながら長期インターンシップに望むことは困難であり、学生への配慮の観点からも有給をおすすめします。

オンラインインターンシップ

新型コロナウイルス感染症の流行をきっかけに急速に普及したオンラインインターンシップは、現在では対面形式と並ぶ重要な選択肢として定着しています。前述したマイナビの調査によると、2025年卒の学生のうち57.8%が「WEB形式のインターンシップに参加した経験がある」と回答しており、オンラインでのインターンシップ開催が重要性を高めています。

ここでは、オンラインでのインターンシップを成功させるための企画上の工夫についてご紹介します。

没入感の創出

物理的な職場環境がない分、学生の集中力を維持するための工夫が必要です。例えば、社員との1on1セッションや少人数グループワークを取り入れることで、参加意識を高めることができます。また、事前に会社紹介動画や資料を送付し、オリエンテーションの時間を短縮することも効果的です。

没入感のあるインターンシップ設計について、クイックが実施したインターンシップの事例はこちらの記事をご参照ください。

インタラクティブな要素の強化

一方的な説明や講義が続くと、学生の集中力は低下します。チャット機能を活用した質問タイムや(Zoomを利用する場合)ブレイクアウトルームを利用したグループワーク、投票機能を使ったリアルタイムフィードバックなど、双方向のコミュニケーションを意識することで学生の興味を引き続け、より納得感のあるインターンシップを提供する事が可能です。

社風体感の工夫

対面では自然と伝わる会社の雰囲気や社風を、オンラインでも感じてもらうための工夫が必要です。先輩社員との座談会や、普段のミーティングの様子を見学する機会を設けるなどにより、リアルな職場の様子を伝える工夫をすることが可能です。

事前準備の徹底

オンライン特有のトラブル(通信障害、音声問題など)に備え、事前に接続テストを行ったり、持ち物や推奨環境を明確に伝えたりすることが重要です。また、参加者全員が同じ条件で参加できるよう、必要な資料は事前に配布しておくこともおすすめです。

インターンシッププログラム例

インターンシップを成功させるためには、他社の事例から学ぶことが効果的です。ここでは、業界別の成功事例と期間別のプログラム内容の実例を紹介します。

【業界別】具体的な成功事例10選

IT・Web業界(サイバーエージェント、楽天等)

IT企業では、実際のサービス開発に近い環境を提供し、学生にプログラミングやデザイン、データ分析などの課題を解決してもらう形が注目を集めています。このような実践型のインターンは、学生に強い成長実感を与え、企業へのロイヤルティも高くなる傾向があります。

例えばサイバーエージェントの「実践就業型インターンシップ」では、実際の社員と同様に、業務の一部を学生に任せ、社員からのフィードバックを丁寧に行うことで高い満足度を実現しています。楽天ではECに関するデータ分析やマーケティングを実践し、成果をプレゼンする機会が用意されています。

小売・消費財業界(ユニクロ、ニトリ等)

小売・消費財の企業は、製品企画や店舗戦略の立案など、市場と直結したテーマを学生に与えるケースが多いです。実際の店舗運営や陳列計画に関与してもらうことで、具体的な業務理解を促進します。

ユニクロのインターンシップでは、実際の業務に近い環境での実践的な経験が提供されます。学生はチームの一員としてプロジェクトに参加し、商品企画やマーケティング、店舗運営など多様な業務に携わります。また、ニトリでは店舗体験や商品開発のアイデア出しを行う企画が高い評価を得ています。こうしたプログラムでは、商品の魅力を直接感じられる点が学びに直結し、学生の興味関心を高める機会となっています。

製造業界(SONY、資生堂等)

製造業では、研究開発や生産・開発ラインの一部に触れてもらうインターンが多く、普段は見られない技術や製造工程を間近で見学する体験によって学生の興味を喚起します。

SONYでは製品のデモンストレーションなどを学生に見てもらい、最新のテクノロジーを体感してもらうインターンシップが人気を集めています。資生堂の「『ブランドマーケティング実践』インターンシップ」では、実際の商品開発やブランディングに関わるグループワークを行います。学生の提案が実際の商品開発に活かされることもあり、参加者の満足度が非常に高いプログラムとなっています。

サービス業界(星野リゾート、JAL等)

サービス業の場合、顧客体験やホスピタリティの向上に焦点を当てたプログラム作りが大切です。

星野リゾートでは、実際にリゾート施設の運営に携わり、組織文化や働き方の一端を体感し理解する取り組みが行われています。また、JALでは空港業務や客室乗務員の実務を擬似体験することでリアルな現場感を体感してもらい、企業イメージと実際の業務を結びつける効果を発揮しています

【期間別】コンテンツ内容設計のコツ

1dayプログラム

1dayプログラムでは、企業説明や社員講演だけでなく、グループワークを取り入れて学生が主役となる時間を作るのが成功のポイントです。テーマは企業に関連する課題を簡易化したものや、チームビルディングに特化した内容などがよく見られます。さらに、先輩社員との座談会やフィードバックセッションを設けると、学生はリアルな社風や働き方を知ることができ、満足度を高めることができます。

以下の資料は、インターンシップ参加学生に対するインターンシップの評価や改善点を整理し、共有するためのツールです。このシートを活用することで、インターンシップの効果を最大限に高め、より充実した体験を提供することができます。

インターンシップフィードバックシート

短期プログラム

短期プログラムでは、数日間をかけて一つのプロジェクトや課題に取り組む形式が人気です。開始日に課題内容を提示し、最終日にプレゼンや成果発表を行うなど、ゴールを明確に設定することで学生の取り組みの質を高める事が可能です。

プレゼン当日に企業の役員や幹部クラスがフィードバックを行うケースもあり、学生からは質の高いフィードバックを得られると高評価です。

長期プログラム

長期プログラムではより本格的な業務を任せられるため、学生と企業の双方がミスマッチを回避しやすいのが特徴です。たとえば、プロジェクトの一部を担当させたり、部門をまたぐタスクを経験させることで学生と企業がさまざまな角度から相互理解を深めることが可能です。

また、メンターやトレーナーを配置し、定期的に詳細なフィードバックを行うことで、学生はインターンシップ中に成長を感じることができます。これにより、企業側も学生がどう成果を出すかを長期的に観察できるため、早期選考にシームレスにつなげられます。

弊社のインターン事例もご紹介します

クイックでは、人材サービスの事業特徴を活かしたインターンシップを実施しています。

具体的には、学生に適性検査と面接のロールプレイングを実施いただき、そのフィードバックをおこなっています。

企業は学生のどのような点を見ているのか、どのようなプレゼンができると魅力的に映るのか……。

長年の採用支援で培ったノウハウを活かしたインターンプログラムです。

学生には就活に役立つという価値を提供しながら、私たちの人材ビジネスの一部も体感いただける、両者にとってwin-winのプログラムとなっています。

インターンシップフィードバックシートのダウンロードはこちらから

まとめ

本記事では、政府の就活ルールの見直しにより、ますます重要性が増すインターンシップの内容について、種類や近年の動向、就活ルール見直しによる2025年卒からのインターンシップのあり方のほか、学生のニーズ、インターンシッププログラムの作り方を徹底解説しました。

インターンシップの内容は、「企業が実施している内容」と「学生が知りたい内容」にギャップがあり、学生がインターンシップの参加目的を果たせていないケースも少なくありません。

本記事を参考に、学生のニーズを知り、自社にとって最適なインターンシッププログラムを作り、採用活動を成功に導きましょう。

新卒採用のマーケット状況についてや学生のインターンシップ参加目的、学生が好むインターンシップの内容、プログラムの企画方法についてなど、インターンシッププログラムを自社で企画する際に役立つ内容をまとめた資料がございます。ぜひダウンロードしてご活用ください。

無料ダウンロード

無料ダウンロード

無料ダウンロード

無料ダウンロード

採用課題を解決に導く採用戦略構築のポイント

採用活動においても、パフォーマンスの要となるのは「戦略」の設計です。 コンサルティングサービス「採活力」は、貴社に最適な採用コミュニケーションを設計し、採用活動を成功へと導きます。

セミナー情報

あわせて読みたい