専門活用型インターンシップとは?知るべき2025年卒と2026年卒以降の就活ルール

政府による就職・採用活動日程ルールの見直しにより、2025年卒からあり方が大きく変わるインターンシップ。ここでは、この就職・採用活動日程ルールの見直し内容のほか、注目すべき専門活用型インターンシップの概要を解説します。

新卒就活ルールのおさらい

かつては、経団連が「採用選考に関する指針」という名称で、次の就活ルールを定めていました。この就活ルールは経団連による自主ルールで、法的拘束力はありませんでした。2021年卒以降は政府が就活ルールを主導していますが、就活ルールが形骸化していることなどに鑑み、罰則を設けていませんでした。

- 公平・公正な採用の徹底

- 正常な学校教育と学習環境の確保

- 採用選考活動開始時期

- 採用内定日の遵守

- 多様な採用選考機会の提供

このルールにおいて、「広報活動」は 卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降、「選考活動」は卒業・修了年度の6月1日以降、「内定出し」は卒業・修了年度の10月1日以降と決められています。現在は政府が主導しており、2024年卒まで採用活動日程に関するルールは、この就活ルールが現状維持されていました。しかし、2025年卒からインターンシップのあり方を大きく変えるように就活ルールを見直しています。

知っておきたい就活ルールの変遷

経団連による就活ルール「採用選考に関する指針」は、就活ルールの形骸化などを理由に2020年卒をもって廃止されました。代わりに2021年卒以降、政府がルール作りを主導しています。

かつて、経団連が「採用選考に関する指針」を制定するまえに、就職協定や倫理憲章など、さまざまなルールが制定されてきましたが、その変遷は次のとおりです。

- 文部科学省による「就職協定」の策定(1953年)

※その後、協定の主体は、「大学側」「企業側」「経営者団体側」と時代とともに変遷 - 経団連による「就職協定」の廃止(1997年卒にて)

- 経団連を中心に「倫理憲章」を策定(1998年卒より)

- 経団連にて「採用選考に関する指針」に名称変更(2016年卒より)

- 経団連にて「採用選考に関する指針」の廃止(2020年卒にて)

- 政府が就活ルールを主導(2021年卒より)

- 政府による就活ルールの見直し(2025年卒より)

2025年卒以降の知るべき就活ルール

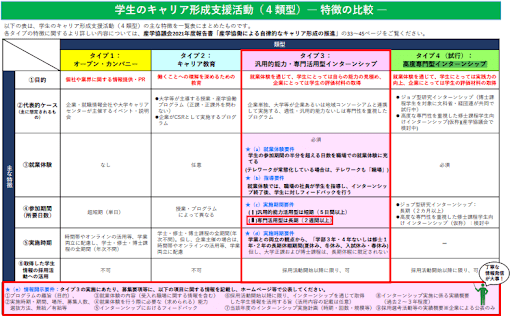

従来、インターンシップという名の下、業務体験のないプログラムや事実上の会社説明会にとどまっているなど、学生のキャリア支援が十分に発揮されていない課題がありました。こうした背景から、政府は、2025年卒よりインターンシップのあり方を見直しています。2025年卒からは、インターンシップは必ず業務体験をするものとし、産学協議会が合意した次に定める5つの要件の下、インターンシップを通じて取得した学生情報の活用や採用日程の弾力化を認めています。

【汎用的能力・専門活用型インターンシップ5つの要件(タイプ3) 】

| (a)就業体験要件 | 半分以上の日数を職場での就業体験に従事 |

| (b)指導要件 | 社員が指導し、学生にフィードバック |

| (c)実施期間要件 | 汎用的能力活用型は短期(5日間以上)

専門活用型は長期(2週間以上) |

| (d)実施時期要件 | 学部3・4年/修士1・2年の長期休暇に実施 |

| (e)情報開示要件 | 募集要項で必要な情報を開示 |

(※参考)内閣官房:「2024年度(2025年3月)卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請等 ポイント」

(※参考)一般社団法人 日本経済団体連合会:「産学で変えるこれからのインターンシップ」

知るべき2025年卒以降におけるインターンシップの類型タイプ3

2025年卒からの就活ルールの見直しにより、一定要件の下でインターンシップを実施した場合に限り、インターンシップを通じて取得した学生情報の活用や、採用日程の弾力化が可能になります。

この見直しによって、新たに定義されたインターンシップには、タイプ3として分類される「汎用的能力活用型インターンシップ」「専門活用型インターンシップ」と、タイプ4として分類される「高度専門型インターンシップ」があります。ただし、タイプ4は試行段階のため、現段階では、タイプ3の「汎用的能力活用型インターンシップ」「専門活用型インターンシップ」が政府の認めるインターンシップの対象となります。

(※引用・参考)内閣官房:「2024年度(2025年3月)卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請等 ポイント」

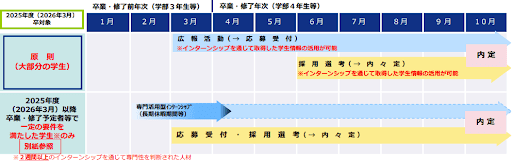

2025年卒と2026年卒における就活ルールの違い

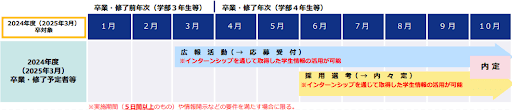

就活ルールの見直しにより、2025年卒からインターンシップのあり方が大きく変わることにともない、就職・採用活動日程も2025年卒から段階的に見直されています。

2025年卒は、汎用的能力・専門活用型インターンシップ(タイプ3)の要件を満たしている場合、卒業前年における広報活動開始の3月より、インターンシップを通じて取得した学生情報の活用が可能です。

2026年卒からは、原則、2025年卒の日程となるものの、一定要件を満たした「専門活用型インターンシップ」に限り、3月から応募受付、採用選考が可能となります。

(※引用・参考)内閣官房:「就職・採⽤活動⽇程ルールの⾒直しの概要」

押さえておくべき2025年卒・2026年卒の就活日程 | 【適用される就活ルール別】新卒採用スケジュールテンプレート例

ここでは、2024年卒まで維持される就活日程と、2025年卒から適用されるインターンシップ類型別の新卒採用スケジュール例を解説します。

2024年卒まで維持される予定の就活ルール(就活日程)

2024年卒まで予定している就活日程は、次のとおりです。

- 広報活動:卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降

- 選考活動:卒業・修了年度の6月1日以降

- 内定出し:卒業・修了年度の10月1日以降

このルールは、経団連が定めた就活ルールを政府が踏襲しているものです。元々は、就活が学業に悪影響を与えないように定められた自主的ルールで、法的拘束力はありません。

そのため、水面下では就活ルールで定める就活日程を守らない企業も多く、就活ルールは形骸化していました。特に、多くの企業がインターンシップで実質的な選考をしていることが実態です。こうした背景から、前章のとおり2025年卒から就活ルールが見直されています。

「【人事必見】インターンシップで何をさせる?内容や事例、1day企画も解説」の記事では、採用直結型インターンシップについて、実施条件など詳しく説明していますので、ご参考にしてください。

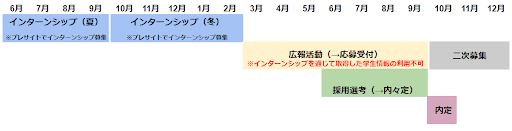

政府が認めるインターンシップを実施しない場合の採用スケジュール例

政府が認めるインターンシップを実施しない場合の採用スケジュールは、3月1日に採用広報が解禁され、6月1日から、採用のための選考が始まります。

【政府が認めるインターンシップを実施しない場合の採用スケジュール例】

多くの企業は、例年、採用解禁前年の6月頃からインターンシップを開催し、学生たちに対して最初の接触をおこないます。

インターンシップとは、学生の就業体験のための機会のこと。従来の就活ルールでは、学業がおろそかにならないよう、採用直結型インターンシップは禁止されていました。しかし水面下では、早期囲い込みのため、採用直結型インターンシップを実施する企業も多くあるのが実態です。

1day仕事体験(旧1dayインターンシップ)は、開催しやすい一方、他社と学生の奪い合いになるリスクがあります。そのため、短時間で学生を惹きつけるためのコンテンツの工夫が求められています。

インターンシップや1day仕事体験について詳しく知りたい方は、「【人事必見】インターンシップで何をさせる?内容や事例、1day企画も解説」の記事をご参考にしてください。

3月1日から採用広報が解禁され、採用サイトに登録した学生への働きかけや、会社説明会の開催が可能となります。3月の広報活動解禁から6月の選考開始までの3ヵ月間が、自社の魅力をアピールし、学生の自社に対する興味・関心を「エントリー」するレベルまで引き上げるチャンスです。なお、この期間に、選考の前段階としてグループワークや先輩社員との面談をおこなう企業も多く存在します。

6月1日にはいよいよ本格的な選考がスタート。有望な学生に対して内定を出し始めることになります。しかし、就活生は自分が納得できる企業から内定をもらえるまで就職活動を継続することがほとんど。継続する理由は、内定をもらった企業が第一志望ではないパターンと、内定先への就職を前向きに考えながらも、本当にその企業でいいのか見極めるために、同業他社の選考を受けて比較検討しようとするパターンに分かれます。そのため、8~9月頃までは内定辞退者が出ることを見越して、引き続き選考をおこなう必要があるでしょう。

10月を迎える頃には、就活ルール遵守企業の選考は終了し、内定式をおこなうことが一般的です。ただし、夏の間留学していた学生や、スポーツに打ち込んでいた学生のなかから優秀な人材を追加で確保するために「二次募集」をおこなう企業も存在します。

なお、中小企業や認知度が低いBtoB企業において、5月までに十分な採用数が確保できなかった場合は、6月の頭から再度採用をおこなう方法もあります。5月末頃には、面接へと進めなかったり、大手企業の内定がもらえなかった学生が出始めるため、この時期は学生を獲得するチャンスだといわれています。それらの時期に予算を集中し、短期決戦で会社説明会・選考・内定出しをおこなえば、大手の影響を避け、戦略的に採用を進められるでしょう。

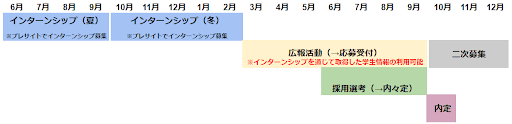

政府が認めるインターンシップを実施する場合の採用スケジュール例(汎用的能力活用型インターンシップ)

次に、政府が認めるインターンシップ「汎用的能力活用型インターンシップ」を実施する場合における新卒採用スケジュール例を見てみましょう。

【政府が認めるインターンシップを実施する場合の採用スケジュール例(2026卒以降は汎用的能力活用型インターンシップのみ)】

2025年卒では専門活用型インターンシップと汎用的能力活用型インターンシップの要件を満たす場合、2026年卒以降は汎用的能力活用型インターンシップの要件を満たす場合、卒業前年の3月以降、インターンシップを通じて取得した学生情報の活用が可能になることがポイントです。ただし、従来、多くの企業がインターンシップで実質的な選考をしていることが実態であったため、2025年卒以降の就活ルールの見直しにより、就活日程をどのように見直すかは大きな課題となるでしょう。

(※参考)内閣官房:「就職・採⽤活動⽇程ルールの⾒直しの概要」

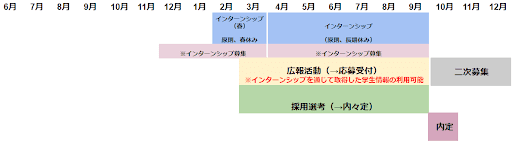

専門活用型インターンシップを活用した採用スケジュール例

2026年卒以降は、卒業年次直前の春休み以降、要件を満たした専門活用型インターンシップを実施した場合、3月の広報活動解禁と同時に採用選考も可能となります。ただし、専⾨活⽤型インターンシップを受けた学生の全てがこの対象となるわけではありません。そのうち、専⾨性を判断された学生を対象に、3⽉以降、採⽤選考活動が可能となるため、企業はその専門性を判断する必要があることに留意が必要です。

【専門活用型インターンシップを活用した採用スケジュール例】

なお、専門活用型インターンシップの実施条件は次のとおりです。

| 対象となるインターンシップ | 実施期間(2週間以上)の半分を超える⽇数の就業体験等の要件を満たした専⾨活⽤型インターンシップ |

| インターンシップ情報の開示 | ・インターンシップ情報の開示(就業体験の内容、フィードバック、実施期間等)

・就業体験をおこなう際に、学⽣に求める⼤学における学修成果⽔準(GPA等)や専⾨的能⼒ ・新卒⼀括採⽤に係る採⽤計画などの参考情報(採⽤⼈数等) |

(※引用・参考)内閣官房:「就職・採⽤活動⽇程ルールの⾒直しの概要」

卒業年次直前の1月・2月が内定出しのピーク!?今後の新卒採用スケジュールのキモは選考早期化

求職者の採用難を背景に、採用活動は年々早期化・長期化しています。

株式会社学情の調査によると、2025年卒採用のスケジュールについて、選考開始時期は「2024年1月・2月」が20.4%と最多で、内々定出しの開始予定は「2024年3月」が16.6%、「2024年1月・2月」が16.0%と続いています。また、同調査では、2025年卒採用は早期化の傾向が強まるかについて、「早期化すると思う」が54.3%、「どちらかといえば早期化すると思う」が31.8%と8割以上の企業が早期化すると考えている結果となっています。

見直しされた就活ルールに留意する一方、これらの動向を踏まえ、他社に遅れないよう、新卒採用スケジュールを組むことが重要です。

(※引用・参考)株式会社学情:「「2025年卒採用」に関する企業調査(2023年5月)」

新卒採用スケジュール策定の4ステップ

これまで新卒生を採用したことがない、または採用経験が少ないため、どのように準備を進めればよいのかわからないという企業においては、

「採用担当がジョブローテーションによって1~2年ほどで異動になるため、採用ノウハウが社内に蓄積されていない」

「他の業務と採用を兼務しているため、そもそも採用の予備知識がない」

などの社内体制が影響している場合もあります。

そこで、新卒採用のスケジュールを組むために必要な準備について、4つのステップに分けて解説していきたいと思います。

【1】採用したい人物像を決める

採用スケジュールを組むにあたって始めにおこなうのが、採用したい人物像を決めるということです。どのような人物を採用することが自社にとって最適なのかを考え、以下のように言語化していきましょう。

(例)

- 人と協力してタスクを進められる

- 自分の考えを論理的に話すことができる

- 明るい受け答えができる……

言語化した人物像はペルソナを立てるなど、より具体的に掘り下げてイメージを膨らませていきましょう。ここでは、具体化を「徹底する」ことが重要です。それは、自分では明確に基準を設定したと思っていても、掘り下げが足りないことが多いからです。

たとえば採用したい人物像として「コミュニケーション力のある人」が人気ですが、実はこれでは人物像が明確になっていないのと変わりません。ここをスタートとして、「求めるコミュニケーション力は何なのか」などといった、より具体的な洗い出しをしていくのが真の具体化です。コミュニケーション力と一口にいっても、たとえば以下のような複数のタイプに分けられます。

- お客様と打ち解けて仲良くなれる

- 社内スタッフ同士で滞りなく意思疎通ができる

- 気を利かせた接客をおこなうことができる

- 論理的思考が得意で、意見がしっかり言える

そうしてできあがったイメージは、採用チーム内でしっかり共有することが目当ての学生を獲得するためには不可欠です。

人材要件が明確になっていない場合、本来受かるはずの学生を一次面接で落としてしまう、一次・二次面接で人事と現場責任者がOKを出した学生を部長や社長が最終面接で不合格にしてしまう、といった事態が起こり得ます。このような機会の損失を回避するためにも、人材要件のすり合わせは重要です。

ペルソナや人材要件については、当サイトの別記事で詳しく解説しています。

求める人材像を設定できていない採用担当者はぜひ参考にしてください。

人材要件の定義や作り方、条件の優先順位付け・ペルソナ設定のコツ

採用活動におけるペルソナの作り方 メリットや具体例を紹介

【2】採用の戦略を練る

採用したい人物像のイメージが固まったら、実際に採用するためにはどうしたらいいかの戦略を立てていきます。学生に「この会社に入社したい」と思わせるまでのストーリーを、インターンシップから選考、内定後のフォローまで採用の全ステップを踏まえて考えてください。

ここで大切なのが、採用競合と比較した自社の魅力とは何かをよく考えることです。就活生の目線で自社を俯瞰して、どのポイントが他社に優っているのかを分析してください。たとえば以下のようなポイントに注目してみるとよいでしょう。

- 知名度

- 企業規模

- 商品・サービスの独自性

- 関われる業務の範囲

- 社風

- 福利厚生

- 社内制度

- 影響力の大きい市場

自社の魅力を把握したら、求める学生に訴求するポイントを絞り込みます。これは採用キャッチコピー、就活生に対するメッセージ、採用サイトに盛り込むコンテンツなどを考える際の指標になります。

このとき、上記のような要素を「掛け算」で考えるとユニークな採用メッセージを作ることができます。突出した魅力がなく、平均的な要素ばかりという場合でも、それらを2つ以上組み合わせて考えることで自社らしさを見つけやすくなるでしょう。

ひとつの魅力が抜きんでるのは一部の大手企業に限られますし、採用競合も大手となるため、結局はどの企業も魅力の掛け算で勝負する必要が生じます。自社の強みを押さえた打ち出し方ができるかどうかで、採用コンテンツを学生がどう受け取るかも大きく変わってきます。自社の分析は徹底的におこないましょう。

採用戦略については以下の記事で詳しく解説しています。採用戦略を策定していない場合や、現在の採用状況に満足していない場合はぜひ参考にしてください。

採用を成功に導く「採用戦略」のポイントとは

【3】採用スケジュールの作成

採用の戦略が決まったら、いよいよ採用スケジュールの作成です。大切なのは実際におこなうアクションにしっかりと日付を入れてスケジュールを組むことです。まずは、採用(広報活動)開始・選考活動開始・内定出しの3つの時期を決めましょう。

インターンシップや1day仕事体験をどのようにするかなどよってスケジュールの組み方は変わってきます。「押さえておくべき2025年卒・2026年卒の就活日程 | 【企業規模別・就活ルール遵守度合い別】新卒採用スケジュールテンプレート例」の章を参考に、自社にあった採用スケジュールを決めましょう。

ただし、こちらのスケジュールはあくまでスタンダードな例のため、自社の業界や地域性、【2】で紹介した採用戦略、求める学生のタイプを踏まえて、求人広告の掲載や会社説明会のタイミングを見極める必要があります。

この際、「どのような学生を求めるか」から考えると足がかりにしやすいでしょう。たとえば、理系・文系を問わず優秀な学生を採用したい場合は、企業規模問わず早期に動き始める必要があります。大手企業に受からなかった学生を狙うのであれば、6月以降が採用活動のメインです。

採用・選考活動・内定の時期が決まったら、それぞれから逆算し、より細かいアクションについても計画していきます。考えるべきステップとしては以下のような項目があります。

- インターンシップ

- 広報活動(求人情報掲載・求人サイト制作・求人資料の作成)

- 会社説明会(資料作成・会場の手配・合同説明会への参加)

- 選考・面接

- 内定連絡

このように採用までにするべきことは多く、準備には時間がかかります。インターンシップ実施のための準備や求人広告作成には少なくとも1ヵ月以上の時間が必要になりますし、それぞれの施策は同時並行的に進めることが不可欠です。そのため、施策を打つべき時期を逃さないよう、事前に細かくスケジュールを設定する必要があります。

【4】内定者へのフォロー体制をつくる

新卒生の採用において大切な要素のひとつが、内定者へのフォロー体制をしっかりつくっておくことです。これは、内定辞退を防ぐために必要で、本来であれば事前に整えておくことがベストです。

具体的には、以下のような場・制度を用意して内定者と定期的にコミュニケーションが取れる体制をつくりましょう。

- 内定者研修

- 採用担当者との面談

- 先輩社員との懇親会

- 社内メンター制度

大切なのは、つながりが失われないように定期的に連絡を取ることです。内定者が入社までに感じる不安を解消し、問題があればいつでも頼れる状況を用意してあげましょう 。

また、企業によっては内定後から学業の妨げにならない程度に、アルバイトとして少しずつ働き始めてもらうところもあるようです。早期戦力化と学生フォローが同時にできる一石二鳥の施策といえるでしょう。

内定者フォローについては、内定者フォロー実施例まとめをご参考ください。

内定者がどのようなフォローを求めているかをまとめた弊社の独自調査結果や、内定者フォローの実施例を掲載しました。

無料でダウンロードできるため、自社に合ったフォロー内容を検討してみてください。

学生の動きから見る採用スケジュールの組み方のコツ

新卒採用のスケジュールを立てるためには、就活生の動向について把握しておかなければなりません。ここでは、大手企業を志望する就活生を例に、その動向に合わせた採用スケジュールの組み方のコツについて解説していきます。

前年の5月には準備を終えておくこと

大手企業を志望する学生の場合、卒業前年の6月頃からインターンシップへの申し込みが始まります。そのため、その前月である5月には採用に必要な準備を全て終えておくことが理想です。

ただし、新卒採用に時間と人員をかけられず、前年5月までに準備を完了させるのは難しいことも。その場合は、広報活動が解禁される3月頃までに、インターンシップやホームページなどでの広報と並行して準備を進めることになります。夏インターンが終わったタイミングで採用の忙しさはいったん落ち着くため、そこから準備を進められるように計画するとよいでしょう。

卒業前年度の6月頃からインターンでの接触が始まる

卒業前年度の6月頃には、各企業で本格的なインターンシップへの参加がスタートし、企業と学生の接触が始まります。インターンシップでは、学生を囲い込むことは禁止されていますが、就業体験の内容や与えられる情報などは、実際のところ学生の志望度を大きく左右します。

そのため、いかに魅力的で充実した就業体験にするのか、しっかり企画することが重要です。インターンシップの内容をつくり込むことはもちろん、インターン生が入ってくる前には社内で周知をおこない、よい印象が与えられるよう全社を上げて協力体制をつくるとよいでしょう。

ここ数年はインターンシップの重要性が高まりつつあり、インターンシップに参加する学生も増えています。リクルートキャリアの「就職白書2022」によると、2022年卒の学生の81.2%がなんらかのインターンシップに参加しています。また、「働くこと自体のイメージを具体的に持つことができた」と回答する学生は64.8%おり、学生の意識付けに、1日以下のプログラムにも一定の効果があることがわかる結果となっています。インターンシップはもはや広報の主戦場といっても過言ではありません。万全の準備で臨みましょう。

インターンシップについては以下の記事で詳しく解説しています。インターンの形式やプログラム内容をどう決めてよいかわからない方や、インターンシップに参加した学生が応募につながらない場合には、ぜひ参考にしてください。

【人事必見】インターンシップで何をさせる?内容や事例、1day企画も解説

広報活動は3月頭がピーク

3月のナビサイトオープン時には、多くの学生が一気に動き出すことになります。その後は説明会ラッシュとなるため、それまでにいかに自社の採用に興味を持ってもらえるかが母集団形成のカギです。それまでに打てる広報活動を時系列順に並べると、以下のようになります。

- 夏インターン前の合同イベント(5~6月)

- 夏のインターン(7~9月)

- 冬インターン前の合同イベント(9~11月)

- 冬のインターン(11~1月)

- 就活スタート直前の合同イベント(1~2月)

夏と冬に開催されるインターンシップやインターン関連・就活スタート目前の合同イベントへの参加が、就活スタートまでにおこなわれる広報のメインの場となります。

体育会学生には部活引退後に積極的に接触を

大学で体育会に所属している学生は、どのタイミングで就職活動を開始しているのでしょうか。

競技や所属リーグによって違いはありますが、大抵の場合大学3年生時の冬頃に引退を迎えるケースが多く、それから就職活動を開始する学生が多くなります。一方、有望な体育会学生の場合、大会への参加を優先し企業の選考を辞退するケースもあるようです。

そのため、体育会学生を確保するためには、年明け以降にインターンシップを開催する、就活解禁前の就活合同イベントなどに参加するなどして、接点を積極的に持つ必要があるでしょう。また、社員数が多い企業では、部活のつながりなどを利用して有望な学生を直接勧誘する場合もあります。

公務員試験落ち学生には働きやすさをアピール

公務員試験の結果は、毎年卒業年度の夏から秋にわかります。そして、公務員試験に合格できなかった学生は、そこから秋冬採用に向けて就職活動をおこなう可能性があります。そのため、企業側にはわずかながら試験に落ちたものの自社には適した有望な人材を採用するチャンスがあります。

秋冬採用では、求人数が減少しているので就活生は希望の業種ではなく、働きやすさを軸に企業を探す傾向にあります。そのため、この時期の採用では、ワークライフバランスや福利厚生を重視した自社アピールをおこなうとよいでしょう。

大手企業が意識すべきポイント

大手企業が採用スケジュールを立てる場合に意識すべき点は、就活解禁前の準備期間を大切にするということです。

というのも、就活ルール遵守企業の場合、3月の広報活動開始から6月の選考開始まで、たったの3ヵ月しかありません。準拠企業は開始時期が微妙に異なりますが、期間的には大差ないのが現状です。

そのため、それまでの間に工夫を凝らして自社の魅力をアピールし、質の高い母集団を形成することが採用数の多い大手企業の場合は重要になります。採用したい人物像の策定や採用戦略の構築をおろそかにせず、どのような学生が欲しいのか、自社の魅力はどこにあるのかを一貫したメッセージとして発信することを心がけましょう。

中小企業が意識すべきポイント

中小企業が意識すべき点は、大手企業のスケジュールを把握したうえで戦略的に採用スケジュールを組むということです。

ベンチャー企業や中小企業を志望する学生は、動き始めも早いです。それらの学生と接触するために、積極的に前年度からインターンシップや合同説明会への参加をおこないましょう。なかには就活のアドバイスを無料でおこなうことで学生と接触する企業もあります。

また6月以降も、就職活動を継続する学生を狙って採用計画を組むのも戦略のひとつです。大手の採用が落ち着いたらすぐに動き出せるよう、あらかじめ詳細な計画を立てておきましょう。

まとめ

新卒採用のスケジュールの組み方について解説してきました。2025年卒からインターンシップのあり方が大きく変わり、就活ルールが2025年卒から段階的に見直されています。他方、2025年卒における新卒採用スケジュールは、卒業年次直前の1月・2月が内定出しのピークと見込まれているように、採用選考が早期化しています。そのため、見直しされた就活ルールに留意するとともに、早期化動向を踏まえて、他社に乗り遅れないように新卒採用スケジュールを組むことが重要です。この記事を参考に戦略的にスケジュールを練り上げましょう。

その他にも、採用担当者になったら押さえておきたいポイントとして、電話対応についてもまとめております。合わせてご参考になさってください。

採用担当者になったら押さえておきたい 電話による応募者応対のキホン

無料ダウンロード

採用課題を解決に導く採用戦略構築のポイント

採用活動においても、パフォーマンスの要となるのは「戦略」の設計です。 コンサルティングサービス「採活力」は、貴社に最適な採用コミュニケーションを設計し、採用活動を成功へと導きます。

無料ダウンロード

新卒・中途採用のよくあるトラブル集

新卒・中途採用でありがちなトラブルを「募集時」「選考時」「内定後」など、フェーズごとに紹介。「募集時」「選考時」「内定後」など、フェーズごとの起こり得るトラブルと回避策をまとめています。採用活動の資料としてお役立てください。

無料ダウンロード

セミナー情報

あわせて読みたい