採用戦略とは

少子高齢化を背景に、激化する採用市況で自社が勝つためには、採用戦略が不可欠です。ここでは、採用戦略の内容や求められる背景を説明します。

採用戦略とは?

採用戦略とは、事業計画の下、自社に必要な人材を明確にし、効果的な採用活動をおこなうために立案する戦略のことです。

採用戦略を立てることで、自社が求める人材を獲得していくために「どのような方針で取り組むべきか」「何を改善すべきか」など、あるべき姿を定めることが可能です。この採用戦略を立てずに、場当たり的に求人広告やダイレクトリクルーティングなどの施策を講じても、自社の採用課題の解決は困難でしょう。

採用戦略の立案により、自社の採用課題を社内で共有し、一貫した方針の下、戦略的な採用活動を展開できます。

採用戦略が求められる背景

旧来の採用活動は、求人広告や求人サイトによる募集広告が一般的でしたが、深刻な人材不足が進むなかで求職者の志向は多様化し、採用市況の競争は激化しています。

こうした現状から、募集広告のような「待ち」の手法ではなく、ダイレクトマーケティングやオウンドメディア、リファラル採用といった「攻め」の手法がより注目を集めています。しかし、やみくもに「攻め」の手法を用いるのではなく、自社の求める人材を効率的・効果的に獲得するため、採用戦略が求められているのです。

採用戦略を立てるメリット

自社の求める人材を効率的・効果的に獲得できる採用戦略。ここでは採用戦略の具体的なメリットを説明します。

良質な母集団を形成できる

採用戦略を立てずに、やみくもに求人募集をおこなっても、良質な母集団を形成することはできません。採用戦略の下、自社の求める人材像を明確化し、採用ターゲットに効果的にアプローチをおこなえば、戦略的に良質な母集団の形成が可能になります。

採用ミスマッチを防ぐことができる

採用戦略の下、求める人物像を具現化したペルソナ設定をおこなうことで、一貫した方針に基づいたうえで、採用広報や求職者とのコミュニケーションがとれるようになります。そのため、自社の価値観に合った人材を採用しやすくなり、採用ミスマッチの防止が可能になります。

組織力を強化できる

採用戦略を立てるには、全社戦略に基づき、事業戦略のひとつとして採用戦略の立案が不可欠です。たとえば、新規事業を加速化するならば「チャレンジ精神旺盛で自走タイプのペルソナ設定をする」というように、全社戦略と人事戦略は連動しています。このように、全社戦略を実現するための人材を採用できるため、組織力の強化が期待できます。

採用戦略を立てる前に知るべき求職者の動向【新卒・中途】

続いてご紹介するポイントは、求職者を理解することです。採用を戦略的におこなうには、求職者に関する確かな情報をつかんでおかなければなりません。ここでは、新卒採用と中途採用の動向を紹介します。

新卒採用における求職者の動向

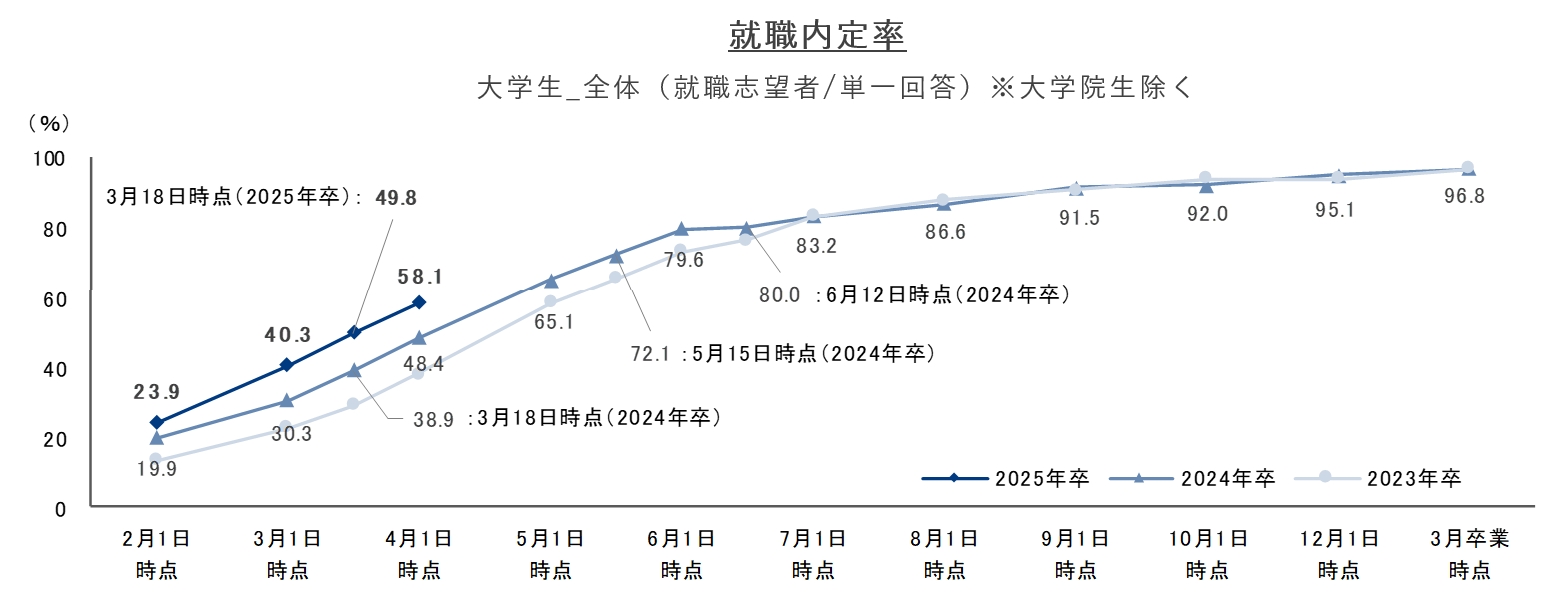

就職みらい研究所の調査(就職プロセス調査(2025年卒)「2024年4月1日時点 内定状況」)によると、2025年卒の就職内定率は、4月1日時点で58.1%と、前年同月と比較して9.7ポイントも高い結果となっています。

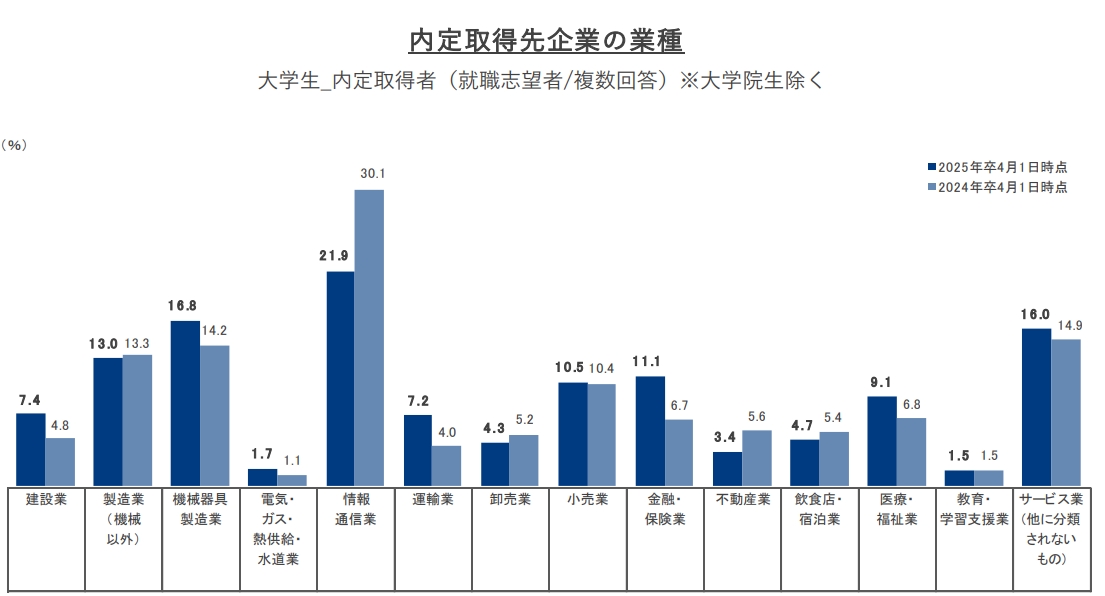

地域別では、「関東地区」が62.2%(+9.2ポイント)、「中部地区」が58.3%(+6.0ポイント)、「近畿地区」が59.3%(+11.4ポイント)、その他の地域が49.1%(13.4ポイント)と地域差があり、特に関東・中部地区に内定の早期化傾向が顕著になっている状況です。内定取得先の業種は、「情報通信業」の割合が最も高く、「機械器具製造業」「サービス業」と続いています。

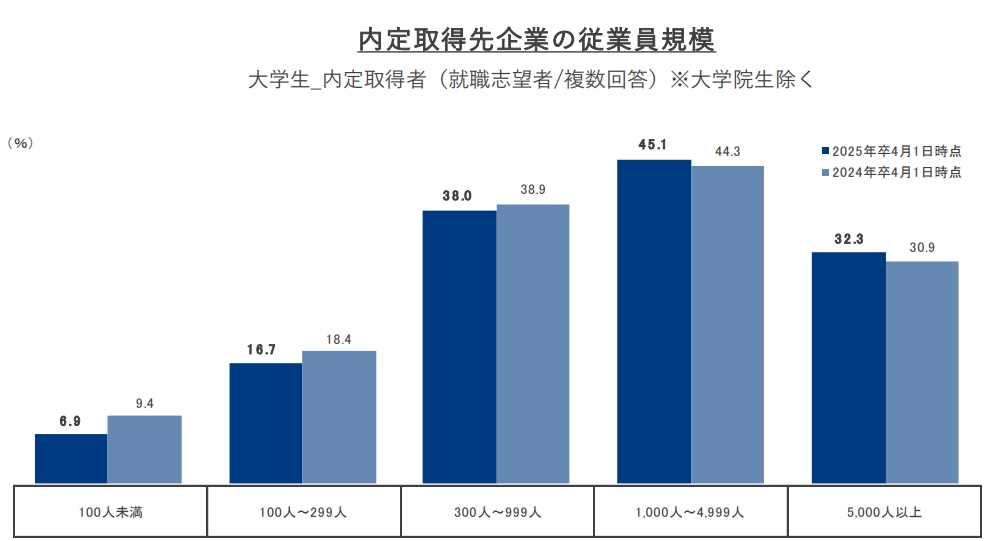

従業員規模別では、4,999名以下においては、従業員規模が多い企業ほど内定取得率が高まっていることからわかるように、早期段階では学生の大手志向が見て取れる結果となっています。

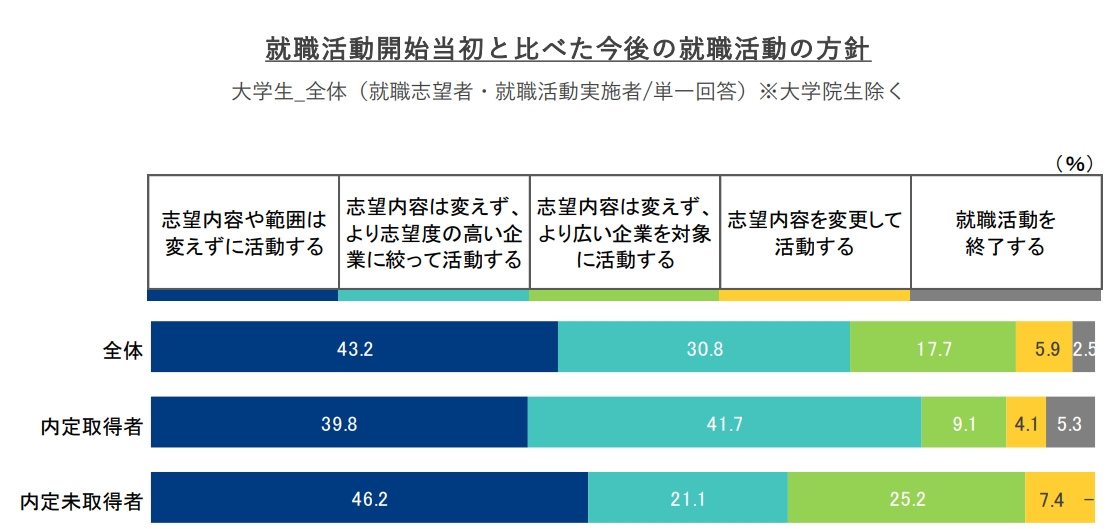

他方、就職活動開始当初と比べた今後の就職活動方針を見ると、「志望内容を変更して活動する」学生は全体の5.9%にとどまり、大多数の学生が志望内容を変更しないことがわかります。さらに、「就職活動を終了する」学生は2.5%と、内定を取得後も志望内容に沿って就職活動を継続していることが見て取れます。

(引用・参考)株式会社リクルート(就職みらい研究所):「就職プロセス調査(2025年卒)「2024年4月1日時点 内定状況」」

2024卒以降、採用直結型インターンシップが解禁されていることから、インターンシップ参加者には、早期選考を進めている層が含まれていることに留意が必要です。特に大手企業は、政府が定める採用直結型インターンシップによって、早期選考の動きを加速化させることが見込まれています。

こうした就活早期化の動きをしっかりと把握し、自社の採用活動のスケジュールを策定しましょう。また、学生の就活の取り組みを参考にし、自社がおこなうべき採用活動を見直すことも重要です。

採用直結型インターンシップを詳しく知りたい方は、「インターンシップの内容どうする?事例や企画、25卒以降のルールも解説 」の記事をご参考ください。

中途採用における求職者の動向

次に、中途採用における求職者の動向をご紹介します。

【求職者が増加するのは1~3月と9~11月】

年度の変わり目である1~3月、上半期と下半期の変わり目である9~11月は求職者が増加傾向にあります。一方で、ボーナスが支給される7~8月、12月は求職者が減少します。

求職者が増加する繁忙期に中途採用をおこなうと、自社が必要とする人材に会える可能性が高くなります。一方で、求職者が少ない閑散期はその可能性が下がるものの、競合他社が少ないというメリットがあります。

求職者の増加・減少時期について詳しく知りたい方は、「中途採用に適した時期は何月? 繁忙期・閑散期のポイントも」の記事をご参考ください。

【転職者が重視するのは労働条件、仕事内容】

厚生労働省が公表している「令和2年転職者実態調査の概況」によると、自己都合で退職した転職者の離職理由として多かったのは、次の回答でした。

「労働条件(賃金以外)がよくなかったから」(28.2%)

「満足のいく仕事内容ではなかったから」(26.0%)

「賃金が低かったから」(23.8%)

この結果から、転職者が企業選びの際に重視しているのは、労働条件、仕事内容、賃金であると考えられます。これらについて他社よりアピールできるポイントがあれば、その点もしっかりと説明するように心がけましょう。

採用戦略を立てる前におこなうこと

自社戦略の明確化

採用戦略を立てる前には、まず自社の戦略を明確にすることが不可欠です。

自社のビジョンやミッション、価値観を理解し、ビジネス目標や成長戦略と一致させます。そのうえで、人事戦略上、どのような人材が組織にとって最も適しているかを明確にし、それに基づいた採用戦略の策定が重要です。

自社の魅力の明確化

採用戦略を立てる前に、自社の魅力を明確にすることも重要です。

これには、魅力的な企業文化や働く環境の特徴、成長機会や福利厚生などのメリットを明確に伝えることが含まれます。重要なポイントは、「魅力は引き出せるもの」であることを念頭に、競合他社との差別化を図ること。 人事担当者が陥りやすいネガティブな思考にならないよう、「目標の魅力」「構成員の魅力」「活動の魅力」「特権の魅力」の4つの分類から自社の魅力を引き出しましょう。これらの情報をもとに、求職者に魅力を訴求し、質の高い人材を惹き付ける戦略を構築します。

自社の魅力の出し方について詳しく知りたい方は、「会社の魅力を出すには?8つの切り口と魅力の見つけ方フレームワークを解説!」の記事を参考にしてください。

また、魅力整理のための「8つの魅力シート(自社の魅力発見シート)」もご用意しておりますので、よろしければダウンロードしてご活用ください。

採用戦略の立て方6ステップ

ここからは、採用戦略の具体的な立案の仕方を説明します。

【1】採用戦略のチーム編成

採用活動は、採用を担う人事部門だけでなく、広報や面接などにおいて、生産や開発、営業部門など多くの部門が関与します。この多岐にわたる採用関係部門において、自社の方針がブレることなく一貫した採用活動を展開するため、採用戦略のチーム編成をおすすめします。より効果的な採用戦略を立案したいといった場合には、採用コンサルティングの支援を受けることも有用です。

【2】求める人材像の具体化

「自社が求める人物像を明確化する」の章で説明したように、年齢や性別、地域、行動習慣など自社が求める人材像を具体化します。

自社の採用認識を正しく整理・共有するために、自社で高業績をあげている人物像を項目別に整理する、あるいは各部門より吸い上げるなどによって、自社のニーズや状況に適した人材像を作り上げます。この人材像の具体化には、「採用戦略を立てるときのポイント」の章で紹介するフレームワーク「採用ペルソナ」の策定が有効です。

【3】採用市場と自社の競争環境分析

採用戦略を立案するには、採用市場を踏まえて、自社や競合他社の分析をおこなうことが不可欠です。厳しい採用市場の環境下、競合他社に打ち勝つためにどのような強みを生かし、弱みを改善するかを分析し、効果的な採用戦略を立案します。これらの分析に活用できるフレームワークとして、「すぐ使える採用戦略フレームワーク5選」の章で紹介する「3C分析」と「SWOT分析」があります。

【4】採用戦略・方針の設計

採用市場の環境分析結果を踏まえて、具体的な採用戦略を設計します。そこに採用市場・競争環境を加味し、自社にマッチした人材を採用するために有効な採用施策を検討します。特に、自社の認知から入社決定までのどの段階でボトルネックが生じているかを把握し、採用戦略を検討することが重要です。この採用施策は、「【6】採用施策(候補者体験)の設計」のステップで紹介するフレームワーク「キャンディデイト・ジャーニーマップ」を活用しての設計がおすすめです。

【5】採用チャネルの決定

自社の採用戦略を遂行するための採用チャネルを決定します。特に、ボトルネックとなっている段階に着目し、それを改善するためのチャネルの選定が重要です。自社の採用戦略にマッチしたチャネルを選定してください。

【6】採用施策(候補者体験)の設計

採用戦略・方針が設計できたら、次に採用施策(候補者体験)を設計します。求職者が自社を認知してから入社決意に至るまでに、各段階でどのような心理になっているかを踏まえたうえで、採用施策(候補者体験)を設計することが大切です。

「認知→興味・関心→共感・理解→比較・不安解消→決意」の各段階でどのような候補者体験の提供が望ましいかの設計をします。一貫した方針の下、自社のボトルネックを抽出し、候補者体験の向上策を検討しましょう。

| ステージ | 求職者の期待 | 自社の課題

(ボトルネック) |

候補者体験向上策 |

| 認知段階 | よい会社にたくさん出会いたい | ナビサイト・採用サイトのアクセス数が少ない | ナビサイト・採用サイトの見直し、合同説明会参画など |

| 興味段階 | 多くの情報が欲しい | 詳しい情報を発信していない | オウンドメディア/会社説明会など |

| 応募段階 | 働くイメージを知りたい | 自社の働くイメージが解りにくい | 社員・経営陣ブログなど |

| 選考・内定段階 | 決め手の情報が欲しい | 選考中の離脱が多い | 先輩社員座談会/リクルーター面談/職場見学会など |

| 入社段階 | 入社後の活躍イメージを知りたい | 内定辞退が多い | 人事面談/各種見学会など |

採用戦略を立てたあとにおこなうこと

採用戦略を立てたあとは、戦略に基づき採用活動のPDCAサイクルを回していくことが重要です。ここでは、採用戦略を立てたあとにおこなうべきことを説明します。

採用手法の決定

採用戦略の下、採用市場や競合他社、ターゲットの環境を考慮し、自社の状況にマッチした採用手法を決定します。

採用手法は、採用ターゲットの広さを切り口にすると、「マス型」と「ワントゥワン型」の二つに大別されます。マス型は、就職ナビサイトや合同企業説明会などの「不特定多数の集団に向けたアプローチ」であり、ワントゥワン型は、ダイレクトリクルーティングやリファラル採用などの「特定の求職者を対象とした個別的なアプローチ」です。

採用手法を詳しく知りたい方は、「【2023年版】採用手法12選を徹底解説|最新トレンドや選定ポイントも紹介」の記事を参考にしてください。

母集団形成

決定した採用手法の下、母集団形成をおこないます。

採用ペルソナにマッチした募集要項の下、マス型では、ナビサイトで魅力的なコンテンツや求人情報を提供し、ターゲット層を惹きつけます。説明会では、自社の文化や価値観を伝え、興味を持った求職者の関心を深めましょう。ワントゥワン型では、ダイレクトリクルーティングなどで優秀な求職者に直接アプローチし、自社の魅力をアピールして興味を持たせるなど、自社の採用戦略に沿った母集団形成をおこなってください。

母集団形成について詳しく知りたい方は、「【新卒・中途別】母集団形成は採用マーケティングがキモ!手法12選も紹介」の記事を参考にしてください。

採用選考

母集団形成後、求職者が集まったら、採用選考を実施します。

まずは書類選考にて、自社の人材要件にマッチした求職者をスクリーニングします。次に、適性検査を通じて求職者の能力や適性を評価し、その後、面接を経て最終候補者を決定し、内定出しをおこないます。

内定・入社フォロー

採用選考のあとにおこなうべきことは、内定・入社フォローです。

まず、内定者と入社日程を調整し、必要な書類や手続きを進めます。次に、自社の理念や価値観を定期面談や懇親会などの内定フォローで共有し、内定者の候補者体験を高めていきます。また、採用ミスマッチを防ぐため、入社前の疑問や不安を積極的に解消するコミュニケーションが重要です。

内定フォローや候補者体験について詳しく知りたい方は、「内定者フォローは何をやるべき?重要性や事例・便利なツールを紹介」や「【事例付】採用CX(候補者体験)とは?成功に導く採用戦略構築ポイント」の記事を参考にしてください。

振り返り

採用活動の一連を終えたら、これまでの振り返りをおこないます。

まず、採用プロセス全体を評価し、成功要因と課題を特定します。次に、求職者のフィードバックや面接官の意見を収集し、改善点を抽出しましょう。さらに、採用戦略の効果を評価し、次回の採用活動に活かすためのアクションプランを策定。このPDCAサイクルを回していくことで、自社の採用活動をブラッシュアップでき、採用戦略の最適化が可能になります。

採用プロセスについて詳しく知りたい方は、「【新卒・中途別】採用プロセスとは?流れや改善に効果的なフレームワークを解説」の記事を参考にしてください。

採用戦略を立てるときのポイント

採用活動を戦略的におこなうために、まず自社のアピールポイントを整理しましょう。ここでは、そのために押さえるべきポイントを解説します。

自社を理解する

まず、企業理念と経営理念をあらためて把握し、会社の考え方や目指す方向、存在意義などをさらに深く理解しましょう。理念が社員に浸透していると、社員の一体感を強めたり、事業活動を促進したりします。求職者が理念に共感できるよう、採用担当者自身が理念を深く理解しておくことが最低条件です。

また、求職者にとっては「実際にどのような仕事を担当するのか」も非常に気になるポイントです。採用を担当される方は、必ず業務内容も把握しておきましょう。求職者が自社で働く姿を具体的に想像できるよう、必要なスキルや経験なども各部署の責任者に確認してください。

競合他社を理解する

採用戦略を立てるうえで、競合他社の理解も大切になります。他社との客観的な比較は、新卒市場・転職市場での自社の立ち位置を確認するときに役立ちます。

採用競合に該当するのは同業だけとは限りません。自社と採用ターゲットが重複する全ての企業が採用競合になり得ます。また、既存社員から就活や転職活動中に志望していた会社名をヒアリングすれば、求職者視点の情報収集もできます。競合他社がわかったら、自社と競合他社との差別化ポイントを整理しましょう。

以下の項目ごとに比較してみてください。

- 理念

- 企業風土

- 規模

- 事業内容

- 顧客層

- 福利厚生などの就業条件

- 社長、社員

整理した差別化ポイントのうち、福利厚生や事業内容など、特に求職者が注目する項目をピックアップしてください。

福利厚生では、競合他社と比較して有利なポイントを訴求する、もし訴求できるポイントがなければ、可能な範囲で福利厚生を見直すとよいでしょう。事業内容では、事業上の強みや、競合他社に対して競争優位になるポイントを訴求します。経営計画など、自社がどう成長していくかを示すことも重要です。

求める人物像を明確化する(ペルソナ)

採用ターゲットを効果的に集めるには、ペルソナの作成が有効です。ペルソナとは自社が求める人物の年齢や性別、地域、行動習慣などを細かく設定した像を指します。ペルソナを設定すると、採用に関わる全社員が共通認識をもって採用計画の作成や面接などに取り組めるだけでなく、事業計画を遂行するために必要な人材を的確に定めることが可能になります。

ペルソナを作成するときは、現在必要としている人材だけではなく、自社が将来目指している姿を実現するためにはどのような人材が必要になるかを考えることがポイントです。「自社の理念を実現させるために、ともに尽力してくれる人材」を具体的に設定してください。

社内で、高業績を上げている社員など、自社が求める人物像に近い社員を複数人ピックアップし、共通する行動特性を分析することで、より具体的で現実味のあるペルソナの作成が可能になります。行動特性を分析する際は、能力やスキル、属性、性格、勤務条件などに着目してみるとよいでしょう。

会社が必要としている要素を全て兼ね備えた人はなかなかいないため、最低限求める要件は何かを整理しておくことがポイントです。

ペルソナ設計に役立つワークシートを確認したい方は、「ペルソナ設計シート」のページよりダウンロードください。

求職者ニーズを分析する(キャンディデイト・ジャーニーマップ)

新卒採用と中途採用の特徴をご紹介しましたが、求職者が自社をどのように見ているのかを分析すると、より求職者に寄り添った採用活動ができます。求職者視点を分析するときはカスタマージャーニーを人事分野で応用した「キャンディデイト・ジャーニー」を使って求職者を分析するのが効果的です。

カスタマージャーニーとは、顧客がどのように行動して購買したのかを把握するために用いられる、マーケティングの思考法です。購入までのターゲットの行動・思考・感情を時系列に沿って把握できるため、顧客目線で施策を考えることが可能です。採用活動に応用する際はターゲットを「求職者」に置き換えてみると、求職者の行動・思考・感情を把握できます。

このカスタマージャーニーを採用分野に置き換えたものが「キャンディデイト・ジャーニー」です。キャンディデイト・ジャーニーを詳しく知りたい方は、「採用マーケティングとは?メリットやフレームワーク、7つの実施ステップを解説」の記事をご参考ください。

Z世代に効果的な採用戦略のアプローチ

デジタルネイティブなZ世代を集めるには、世代にマッチした価値観やデジタルを活用した採用マーケティングが重要になります。ここでは、Z世代に効果的な採用戦略のアプローチを紹介します。

Z世代にマッチしたペルソナ設計

Z世代にとってワークライフバランスは重要な要素です。

Z世代は、仕事だけでなく、プライベートな時間や趣味にも価値を置くため、ペルソナ設計では、柔軟な働き方やリモートワークなど、働き方の価値観を世代に合わせることが重要です。また、キャリア志向や仕事のやりがい、プライベートなど、採用ターゲットの世代にマッチした設定をするため、社内の対象世代からヒアリングすることも有効でしょう。

SNSを活用した採用チャネル

デジタルネイティブなZ世代の求職者を効果的に集めるには、SNSを活用した採用チャネルを選定することが重要です。

SNSを活用した採用チャネルは、Z世代とのコミュニケーションを強化し、効果的に求職者を集めることが可能です。InstagramやTikTokなどのビジュアル重視のSNSでは、価値観や職場の雰囲気を伝える動画や写真を共有し、若年層の関心を惹きつけます。LinkedInなどのプロフェッショナルなSNSでは、キャリア情報や仕事のやりがいを発信することで、志向性の高い求職者へのアプローチを実現できます。継続的な投稿で自社の認知度を高め、Z世代への効果的なアプローチを心がけましょう。

SNS採用について詳しく知りたい方は、「SNS採用(ソーシャルリクルーティング)とは?メリット・デメリット、SNSごとの特徴を解説!」の記事を参考にしてください。

採用戦略を立てる際の注意点

これまで、採用戦略の立て方を解説してきましたが、ここでは採用戦略作成の注意点を説明します。

人事担当者のリテラシーを上げる

採用戦略をしっかりと作りこんでも、採用業務の中心を担う人事担当者のリテラシーが低い場合、求める効果を期待することは困難です。

採用面接などの実務面はもちろん、自社の事業を魅力的にプロモーションできるプレゼン知識、コミュニケーション能力など、人事として備えておくべきリテラシーを上げることは不可欠になります。特に、採用面接官は「会社の顔」ともいえる立ち位置です。人事担当者のほか、他部門で協力してもらう面接官の育成も重要なポイントになります。

人事戦略と採用戦略の一貫性を持たせる

人事戦略は、自社の経営戦略上、重要な事業戦略のひとつです。企業の事業戦略は、大本となる経営戦略の下、財務や人事、開発や生産など各種事業戦略で成り立っています。人事戦略は、経営戦略を遂行するための人事上の事業戦略であり、自社の人事戦略に基づき、採用戦略を立案する必要があります。

たとえば、新規事業を加速化させるならば、人事戦略においては新規事業の組織やプロジェクトを設置し、採用戦略においてはそれらの組織を担う人材を採用する、あるいは育成が必要になるでしょう。このように、人事戦略と採用戦略の一貫性を持たせることが必要です。

人事担当者のリソースを確保する

採用戦略を遂行するためには、人事担当者のリソースの確保も重要です。採用計画人数や採用市場動向によっては、通常より人事担当者のリソースが必要になることもあります。

特に、深刻な人材不足から、あらゆる手段を講じる必要が生じるなど、人事担当者のリソースを確保できないケースもあるでしょう。こうした場合は、求職者とのやりとりやスカウト実施、ナビサイトの運用など、採用アウトソーシングの活用も有効です。

弊社では、貴社の一員として求職者と向き合う、採用業務のプロフェッショナル「採用アウトソーシング(採用代行・RPO)」サービスを提供しています。求職者とのコミュニケーションやナビサイトの運用、スカウト対象の抽出から文面作成・メール送信まで、忙しい人事担当者の業務を柔軟にサポートする「もう一人、採用担当者がいれば…」の要望に応えた採用アウトソーシングサービスを提供しています。

弊社の採用アウトソーシングサービスに興味のある方は、「採用アウトソーシング(採用代行・RPO) | クイックの採用サロン」をご参考ください。

採用戦略を社内に浸透させる

採用活動は、プロモーションから採用面接まで、各種部門の協力が不可欠です。あらかじめ採用戦略を社内全体に浸透させておくことで、協力部門先に円滑に協力を仰ぐことができます。

また、実際の採用活動時においては、採用戦略を共有しておくことで、求職者に一貫した方針でコミュニケーションをとることが可能です。

PDCAサイクルを回す

採用戦略を立案しても、1年で成果がでるとは限りません。採用戦略の実施効果がどれほどであったか、年度毎に振り返りを実施しましょう。振り返りをすることで、採用諸施策、候補者体験の改善点を抽出し、改善を実施する「PDCAサイクル」を回すことが重要です。

この振り返りをしないと、毎年同じような失敗を繰り返すことになってしまいます。自社の採用活動の最適化に向けて、必ず振り返りをおこなってください。

すぐ使える採用戦略フレームワーク5選

前章では、採用戦略の立て方を紹介しました。ここでは、今からすぐ使える採用戦略のフレームワークを紹介します。

自社・顧客・競合を分析する「3C分析」

3C分析とは、「Customer(市場・顧客)」「Competitor(競合他社)」「Company(自社)」の3つの角度から分析すること。3つの角度から、採用市場・顧客(求職者)ニーズをとらえて競合他社を分析することで、自社の課題や立ち位置が明確になります。採用戦略では、「顧客」の部分を「求職者」に置き換えて活用します。

自社の魅力を分析する「4P分析」

消費者マーケティングにおける4Pとは、「Product」「Promotion」「Price」「Place」ですが、採用マーケティングでは、「Philosophy(企業理念)」「People(人・文化)」「Profession(事業・業務内容)」「Privilege(働き方・待遇)」の4つのPで分類し、自社の魅力・強みを抽出するフレームワークです。

「Philosophy(企業理念)」ではミッションやビジョン、「People(人・文化)」では企業文化や価値観、「Profession(事業・業務内容)」ではビジネスモデルや事業内容、「Privilege(働き方・待遇)」では働く環境や働き方などが挙げられます。この4Pで自社の魅力・強みを分析し、採用戦略に活かしましょう。

戦略の方向性を分析する「SWOT分析」

SWOT分析とは、「Strength(強み)」「Weakness(弱み)」「Opportunity(機会)」「Threat(脅威)」の4つを軸に、自社の現状となる内部環境と外部環境を分析することを指します。強み・機会の活かし方や、弱み・驚異の改善方法を考えられるのがメリットです。対象者をターゲットとなる求職者に置き換えることで、自社の強みをどのようにアピールするとよいのかを考える際に役立ちます。

基本的には、「強み」を「機会」に投入することを主に、戦略の方向性を分析します。競合他社にはない差別化ポイントの抽出も重要なポイントです。

求職者の行動・思考・感情を把握する「キャンディデイト・ジャーニーマップ」

キャンディデイト・ジャーニーは、自社の認知から入社決定まで、採用ターゲットの行動・思考・感情を時系列に整理できるため、採用戦略の策定に有効なツールです。具体的には、「認知→興味・関心→共感・理解→比較・不安解消→決意」の時系列で分類し、それぞれの段階で、求職者の行動・思考・感情を把握することで、歩留まりがどの段階にあるかを分析するために活用します。

自社が求める人材像を具現化する「採用ペルソナ」

採用ペルソナは、自社が求める人物の年齢や性別、地域、行動習慣などを細かく設定した人材像のモデルです。採用ペルソナの作り方は、自社で高業績をあげている人物像を項目別に整理する、あるいは各部門より吸い上げるなどにより、ペルソナ設定の情報を整理します。「ペルソナ設計シート」のようなワークシートを活用すると、効率的なペルソナ設計が可能です。

知っておきたい採用戦略の企業事例

前章では、採用戦略の立て方を紹介しました。ここでは、今からすぐ使える採用戦略のフレームワークを紹介します。

マーケティング分析で導き出したダイレクトソーシング強化|アクセンチュア株式会社(Accenture Japan Ltd)

HRNOTEの記事によると、同社は、人材紹介エージェントのコスト削減などを背景に、マーケティング分析によって、ダイレクトソーシング強化などの採用戦略を成功させています。

具体的には、求職者がWeb上で応募に至るまでの行動履歴を調査し、「媒体記事の大きさや画像量は応募数に影響しない」、「媒体やバナー広告よりもスカウトメールの費用対効果が高い」ことを導き出し、1名の採用コストを約半分にまで下げています。また、「タレントプール」の概念を導入し、優秀な候補者を集める方針に切り替え、採用ブランディングの向上に取り組むと同時に、Wantedlyを活用してSNSでの拡散に力を入れるなど、採用チャネルの拡大を通じて採用戦略を成功させています。

(※参考)jinjer株式会社:HRNOTE「アナリティクスを活用したダイレクトソーシングの強化|採用効率を高めるためにアクセンチュア佐藤氏が進めた採用改革とは? 」

リファラル比率50%以上の採用力を実現|株式会社 岐阜タンメンBBC

同社は、弊社クイック独自のフレームワーク「採活力」によって、インナーブランディングと採用の相乗効果を実現し、採用戦略を成功させています。

具体的には、自社の価値観やこだわり、独自の強みなどを言語化し、明確な共通認識を形成しています。その結果、仕事への愛着が高まり、リファラル比率50%以上の採用力を実現させています。特に重要なのは、応募から入社までの候補者体験を右肩上がりにする採用プロセスを構築していることです。

株式会社 岐阜タンメンBBC様の弊社クイック採用戦略事例を詳しく知りたい方は、「岐阜タンメンらしさ」を起点にリファラル比率50%を実現した採用プロジェクト」の記事を参考にしてください。

まとめ

ここまで、採用戦略の概要やメリット、採用戦略の立て方のほか、Z世代に効果的な採用戦略のアプローチ、採用戦略フレームワーク、採用戦略企業事例を解説しました。

採用市場の環境や求職者の心理・行動を理解し、フレームワークを活用した採用戦略の立案により、効果的・効率的に自社の求める人材の採用を可能にできます。

本記事を参考に採用戦略を立案し、戦略的に採用活動を成功に導きましょう。自社だけで考えるのが難しいという企業様のために、弊社では、採用コンサルティングも実施しています。

また、採用戦略を立てるうえで重要な自社の理解について、「自社の魅力」の発見に役立つワークシートを作成しましたので、合わせてご活用ください。

無料ダウンロード

無料ダウンロード

採用課題を解決に導く採用戦略構築のポイント

採用活動においても、パフォーマンスの要となるのは「戦略」の設計です。 コンサルティングサービス「採活力」は、貴社に最適な採用コミュニケーションを設計し、採用活動を成功へと導きます。

セミナー情報

あわせて読みたい