離職率とは

はじめに、離職率の概要を解説します。

離職率とは、ある一定期間に在籍していた社員のうち、離職した人の割合です。実は「離職率」には厳密な定義はなく、あくまでも分母となる社員数のうち、辞めた人の割合を指します。

産業別や新卒3年以内の離職率など、代表的な指標については公的な統計が調査・公開されています。調査によって分母が異なるため単純な比較はできませんが、自社の離職率が平均的かそれ以上かなど、改善を図るべき状況の判断基準として参考になる数字です。

離職率の基本的な計算方法

次に、離職率の計算方法について、年間離職率と新卒3年以内の離職率に分けて説明します。

年間離職率と3年以内離職率の違い

年間離職率の計算方法

年間離職率は、起算日時点の在籍者数に対する年間離職者数の割合を示す指標で、次のように計算します。

年間離職率(%)=年間の離職者数÷起算日時点の在職者数✕100

この「年間の離職者数」を「起算日時点の在籍者数」で除することで、年間の離職割合を算出することができます。年間離職率は、企業の働きやすさや労働環境を評価するための重要な指標であり、離職率が高い場合には職場環境や労働条件の改善が求められます。

例)年度初めに200人在籍している会社で、1年間に8人辞めた場合

離職率=8÷200✕100=4%

厚生労働省では、離職率を「入(離)職者数の割合」として、次の式で計算しています。

入(離)職者数 ÷ 1月1日現在の常用労働者数 × 100

(※参考)厚生労働省:「-令和4年雇用動向調査結果の概況-」

新卒3年以内の離職率計算方法

新卒3年以内の離職率は、新卒採用者が入社後3年以内に離職する割合を示す指標で、計算方法は次のとおりです。

新卒3年以内の離職率(%)=新卒3年以内の離職者数÷3年前の新卒入社数✕100

「3年前の新卒入社数」を「新卒3年以内の離職者数」で除することで、新卒3年以内の離職率を算出することが可能です。この離職率は、新卒社員が企業に定着しているかどうかを評価するための重要な指標です。企業の働きやすさや新人育成体制を把握することができ、就活生が重要視する指標のひとつとなっています。

例)3年前に20人新卒採用し、その年度の新卒社員が3年間で5人辞めた場合

離職率=5÷20✕100=25%

厚生労働省では、「新規学卒就職者の離職状況」で新卒3年以内の離職率を公表していますので、参考にしてください。

(※参考)厚生労働省:「新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)を公表します」

離職率の調べ方

採用戦略を検討する場合などに、競合他社の離職率を検討することもあるでしょう。ここでは、離職率の調べ方を解説します。

ハローワーク求人票「青少年雇用情報欄」を確認する

ハローワークの求人票には「青少年雇用情報欄」があり、ここには企業の離職率に関する情報が記載されており、企業の離職率を把握できます。

この欄の「直近3事業年度の新卒者等の離職者数」から、新卒3年以内の離職率を知ることができます。さらに、平均勤続年数や平均年齢、採用者数も掲載されているため、新卒者の定着に関する情報を網羅的に確認することが可能です。

求人票の青少年雇用情報欄の見方を詳しく確認したい方は、厚生労働省の「求人申込書(青少年雇用情報欄) の書き方のポイント」をご参照ください。

ナビサイトの情報を確認する

リクナビやマイナビなどのナビサイトには、企業ごとの離職率に関する情報が掲載されています。これらのサイトを確認することで、企業の離職率を調べることができます。ナビサイトは、ハローワーク求人票の「青少年雇用情報欄」に準じた情報が掲載されていますので、新卒者の定着に関する情報収集にも有効です。

知っておきたい離職率の平均やランキング、動向

ここでは、離職率の平均やランキング、動向について詳しく見ていきます。

全産業の平均離職率

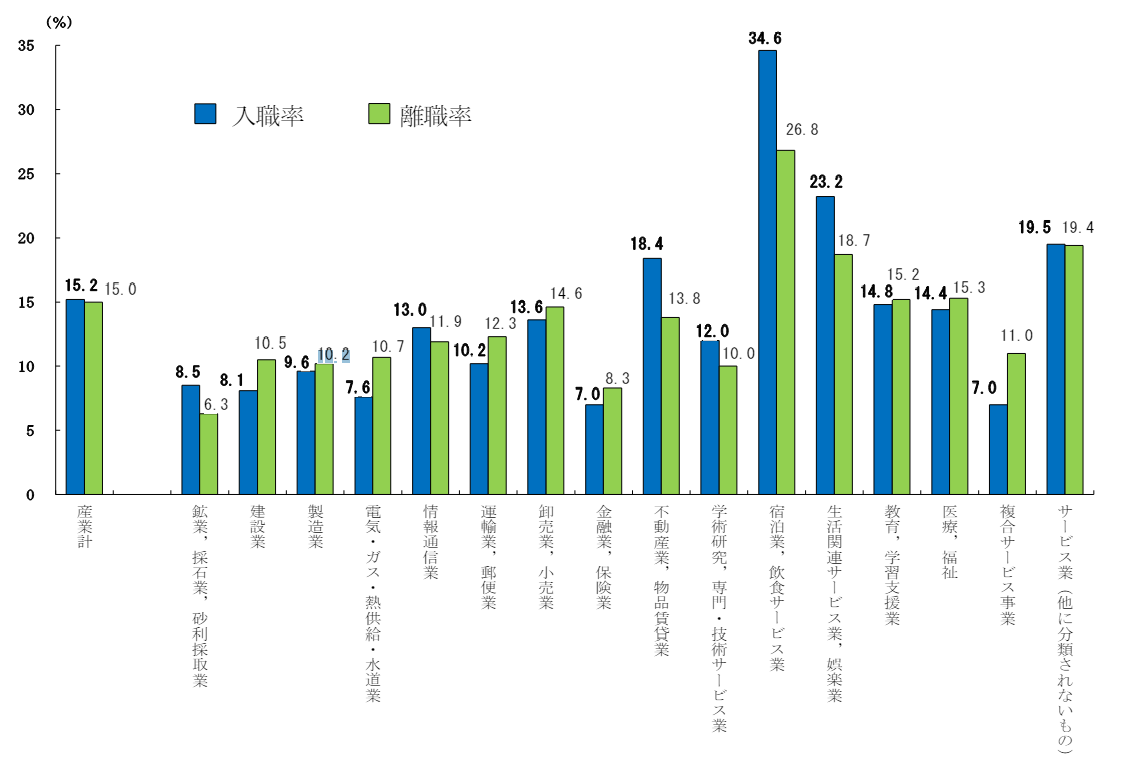

厚生労働省の「令和4年雇用動向調査結果の概要」によると、2022年における日本全体の離職率は15.0%の結果でした。

離職率は企業規模や業種によって異なります。例えば、労働条件が厳しいサービス業や飲食業では離職率が高い傾向があります。一方、安定した労働環境を提供する企業では離職率が低い傾向があります。

離職率が高い業界別ランキング

次に、厚生労働省の「令和4年雇用動向調査結果の概要」で公表している業界別のランキングを見ていきます。

<産業別 離職率ランキング>

1位:宿泊業、飲食サービス業 26.8%

2位:生活関連サービス業、娯楽業 18.7%

3位:医療、福祉 15.3%

4位:教育、学習支援業15.2%

5位:卸売業、小売業 14.6%

業界別で離職率が最も高いのは「宿泊業、飲食サービス業」の26.8%%で、全産業平均の15%を約12%も上回っています。続いて「生活関連サービス業、娯楽業」が18.7%と、接客・サービスに関わる業界における定着率の悪さが課題となっていることがわかります。

一方、離職率が低いのは製造業(9.7%)や金融業、保険業(8.39.3%)や製造業(10.2%)や、情報通信業(9.1%)郵便局、農業・漁業協同組合などの複合サービス事業(11.0%)、情報通信業(11.9%)郵便局などが挙げられます。

(※参考・引用):厚生労働省「令和4年雇用動向調査結果の概要」

(※参考・引用):厚生労働省「令和4年雇用動向調査結果の概要」

※「サービス業(他に分類されないもの)」は除外

※主要産業のみとしているため、「鉱業,採石業,砂利採取業」及び「電気・ガス・熱供給・水道業」は除外

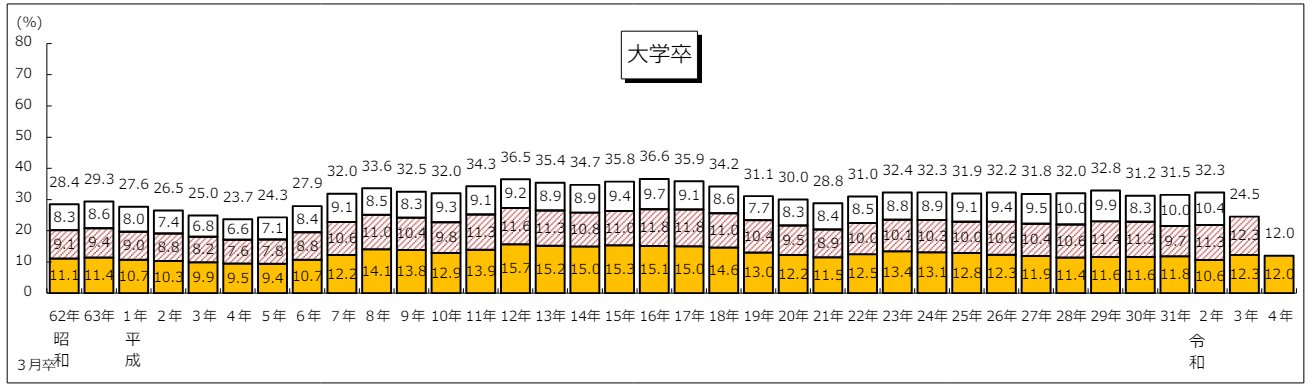

新卒の3年以内離職率

厚生労働省が公表している「新規学卒就職者の離職状況」によると、2020年3月に大学を卒業・就職した人の3年以内の離職率は32.3%と、前年と比較して0.8ポイント上昇しています

勤続年数ごとの内訳は、1年目の離職率が10.6%、2年目が11.3%、3年目が10.4%と特徴的な変動はなく、新卒入社の社員はおおむね1年に1割辞めている傾向となっています。

(※参考・引用):厚生労働省「学歴別就職後3年以内離職率の推移」

(※参考・引用):厚生労働省「学歴別就職後3年以内離職率の推移」

「最近の若者はすぐ辞めてしまう」とのイメージを反映しているようにもとれますが、調査が開始された1987年(昭和62年)以来、3年以内離職率は、おおむね25%~35%の間を推移しており、近年に限ったことではありません。若手の3割が数年のうちに退職してしまうことは旧来から続いている傾向であり、分母が少ない中小企業では1人退職しただけでも値が高く出てしまうため、数字だけを追うのは非現実的なケースも存在します。

ただし、就活生の目には特に「離職率が低い企業=ホワイト企業」と映ることも確かです。離職率が高い、あるいは非公開にする場合は、改善に取り組むことはもちろん、職場の環境や入社後のフォロー体制をアピールして応募者の不安軽減に努めましょう。

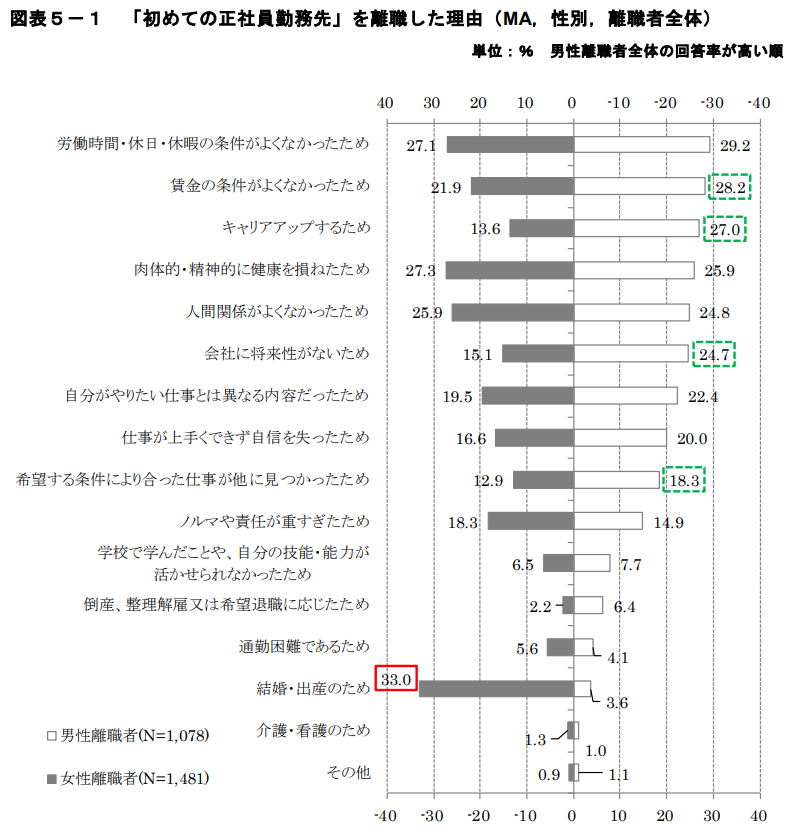

数字で見る!初めての正社員勤務先を離職した理由

新卒の早期離職を防ぐには、離職理由を把握することが重要です。ここでは、初めての正社員勤務先を離職した理由を数字で見ていきます。

労働政策研究・研修機構の調査によると、男性と女性で離職理由に大きな違いがあります。女性は、「結婚・出産」が33.0%と突出している一方、その他の理由は多少の違いはあるものの、概ね男性と同じ傾向です。男女共通して高い離職理由は、「労働時間・休日・休暇の条件がよくなかったため」がそれぞれ3割弱、「賃金の条件がよくなかったため」「肉体的・精神的に健康を損ねたため」「人間関係がよくなかったため」といった労働条件に関する理由が続いています。一方、「会社に将来性がないため」「キャリアアップするため」といった会社の成長性や自身のキャリアアップに向けた離職理由は、男性の割合が多い状況です。

(※引用):労働政策研究・研修機構「若年者の離職状況と離職後のキャリア形成Ⅱ」

(※引用):労働政策研究・研修機構「若年者の離職状況と離職後のキャリア形成Ⅱ」

※実線の赤枠、破線の緑枠はそれぞれ女性回答、男性回答割合が異性の回答より5pt以上多いものを示す

知っておきたい、人材定着に効果的なリテンション・マネジメント

新卒社員の離職率を改善するには、人材定着に効果的なリテンション・マネジメントに取り組むことが重要です。リテンション・マネジメントの重要性とその方法の概要を解説します。

リテンション・マネジメントとは

リテンション・マネジメントとは、社員の定着を促す戦略や取り組みを指します。社員の定着には、キャリアパスの提供、福利厚生の充実、職場環境の改善などが効果的です。適正な報酬制度の構築、研修や育成プログラムの実施といった施策も重要になります。リテンション・マネジメントは、こうした取り組みによって離職率を低減し、企業の持続的成長を支える人材を維持することを目指します。

動機付け・衛生理論に見るリテンション・マネジメントの考え方

優秀人材を定着させるには、「動機付け・衛生理論」を知り、リテンション・マネジメントに取り込むことが重要です。

この動機付け・衛生理論は、職務に満足する要因を「動機付け要因」、職務の不満足につながる要因を「衛生要因」の2要因に分け、この両方の要因を満足させることで、人材を動機付けられるという行動科学の考え方です。

- 動機付け要因(達成感、認知、責任)

- 衛生要因(給与、職場環境、人間関係)

この2要因をバランスよく整えることで、社員の離職を防ぐことができます。例えば、適切な評価制度や報酬制度の導入、職場環境の改善を通じて、社員の定着率を高めることが可能です。

リテンション・マネジメントを詳しく知りたい方は、「優秀な人材とは?特徴や見分け方、採用・定着のコツを簡単解説」の記事を参考にしてください。

離職率が低い会社の取り組み | 社員を定着させる効果的な人事施策

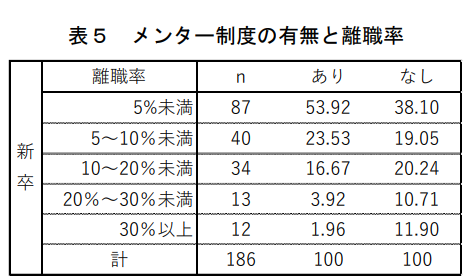

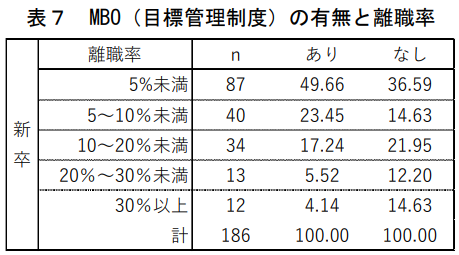

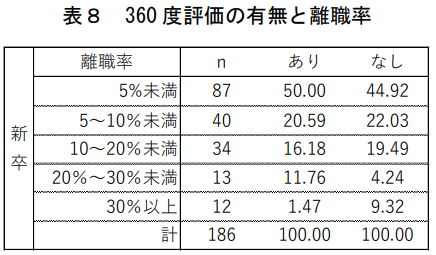

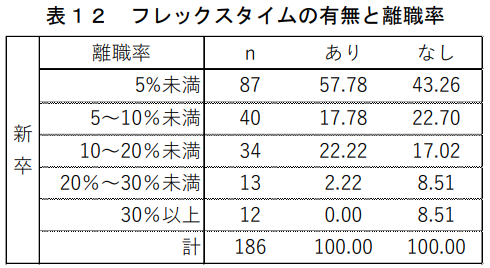

新卒の早期離職は、企業と新卒入社者の双方にとって損失になります。ここでは、リクルートワークス研究所「企業調査による人材定着率の新卒・中途比較」の調査結果に基づき、新卒採用者に効果的な離職防止の人事施策を紹介します。なお、それぞれの項目で示す表は、新卒3年目の離職率と人事施策との関係性を示していることに留意してください。

(※参考・引用)株式会社リクルート内 リクルートワークス研究所「企業調査による人材定着率の 新卒・中途比較」

メンター制度

メンター制度と離職率の関係を見ると、離職率30%以上では、メンター制度がある企業は1.96%に対し、ない企業は11.90%であり、新卒入社者に対するメンター制度が有効であることがわかります。この背景として、学生が社会人になるにあたって、ビジネスマナーの習得などの面でメンター制度が有効に機能していると考えられます。

メンター制度とは、年齢の近い先輩社員などがメンターとなり、メンティーとなる新人の相談役としてサポートする社員定着の制度。メンターとメンティーは1対1のペアとなり、仕事上の相談はもちろん、精神面やキャリア形成などの相談にのり、新人におけるモチベーションを高める新人定着に有効な施策です。

MBO(目標管理制度)

MBO(目標管理制度)と離職率の関係においては、離職率30%以上を見ると、MBO(目標管理制度)がある企業は4.14%の一方、ない企業は14.63%と、メンター制度同様に、新卒入社者にとって有効な人事施策である結果となっています。

MBO(目標管理制度)とは、経営学者ピーター・ドラッカーが提唱した組織マネジメント手法のこと。この手法は、上司サポートの下、従業員自ら目標を立て、その達成度を評価します。このMBOを通じて、社会人としての行動や役割を習得できるほか、上司とのコミュニケーションを定期的に取れるなど、新卒入社者の定着効果が期待できます。

360度評価制度

360度評価と離職率の関係では、離職率30%以上に着目すると、制度がある企業では1.47%である一方、ない企業では9.32%と新卒入社者の定着に一定の効果が見られます。

360度評価とは、上司や部下、同僚などの複数人で評価をおこなう人事評価制度のこと。上司からの評価だけでなく、同僚や部下からも評価を受けることで、公平性や客観性を向上させることができる制度です。

360度評価は、上司・部下互いに評価され合うという関係性から、上司・部下のコミュニケーションが丁寧になりやすく、また、部下の意見が通りやすい環境といえます。調査によると、この丁寧なコミュニケーションが新卒入社者の定着につながっていると考えられています。

フレックスタイム制度

フレックスタイム制度と離職率の関係では、離職率30%以上の企業にフォーカスすると、フレックスタイム制度がある企業が0.00%に対し、ない企業は8.51%と新卒入社者の定着に効果が窺える結果となっています。

フレックスタイム制度とは、あらかじめ定められた総労働時間の範囲内で、一定条件の下、労働者が日々の始業・終業時刻を自由に決められる制度のこと。近年の若年層は、ワークライフバランスを重視する傾向があるため、こうしたニーズに対応することで、新卒入社者の定着向上を図ることが可能です。

効果的な社員の定着施策を詳しく知りたい方は、「中途採用が定着しない理由は?離職防止に役立つ定着率の高め方を紹介」の記事も参考にしてください。

超早期離職を防止する方法

若年層の転職が当たり前となった昨今、新卒入社後、わずか半年未満で離職する「超早期離職」も増えています。リクルートワークス研究所の調査によると、11.8%が半年未満で離職するという結果です。ここでは、退職理由となる「採用ミスマッチ」に焦点を当て、超早期退職を防止する効果的な方法を解説します。

(※引用・参考)株式会社リクルート内 リクルートワークス研究所:「11.8%が“半年未満”で離職する。「超早期離職」問題|研究プロジェクト」

採用ミスマッチを防ぐ

リクルートワークス研究所の調査によると、超早期離職の退職理由は「仕事内容が想像以上に過酷だった」「職場に相談できる人がいなくて孤立した」など、仕事上のミスマッチが原因にあげられています。こうした仕事上のミスマッチは、努力しても乗り越えることが困難なケースが大半でしょう。

こうした仕事上のミスマッチを防ぐには、選考段階から採用ミスマッチを防ぐことが重要です。会社説明会や面接の場面で、自社のよい面だけでなく、仕事上の厳しさや環境など、ありのままをしっかりと伝えることで、定着率の向上を図ることが可能です。採用活動においては、デメリットを伝えることで応募者が減少するなどの影響が生じる可能性がありますが、長期的には、入社後の定着率向上を図れるほか、求職者の信頼を得られるなどのメリットもあるでしょう。

(※引用・参考)株式会社リクルート内 リクルートワークス研究所:「11.8%が“半年未満”で離職する。「超早期離職」問題|研究プロジェクト」

採用ターゲットと採用ペルソナを設定する

採用ミスマッチを防ぐには、募集活動の前段階でのしっかりとした対応も重要です。

自社の価値観や社風、理念に共感してもらえるなど、自社にマッチした人材を採用することで、定着率の向上を図ることが可能です。そのためには、自社の採用ターゲットと採用ペルソナを設定し、採用ターゲットに向けて魅力的なアプローチをおこなうことで、自社にマッチした人材の応募を増やすことができます。

採用マーケティングの下、自社の価値観に合った採用ターゲットや採用ペルソナを設定して採用活動を展開することで、入社後の超早期離職を防止しましょう。

採用ターゲットや採用ペルソナを詳しく知りたい方は、「採用マーケティングとは?メリットやフレームワーク、7つの実施ステップを解説」をご参考ください。

まとめ

本記事では、新卒離職にフォーカスし、人事担当者が知っておきたい代表的な調査データや離職率が高い原因、新卒入社者の定着向上に有効な人事施策をわかりやすく解説しました。

新卒の3年以内離職率は、3割程度と旧来の傾向が続く一方、そのうち、仕事上のミスマッチを起因とした半年未満に離職する「超短期離職」は約1割と高い水準となっています。

本記事を参考に、新卒入社者の離職防止に効果的な人事施策を検討するとともに、超短期離職防止に向けて、採用ミスマッチの防止に取り組みましょう。

採用フェーズ別に新卒・中途採用でありがちなトラブルをまとめたダウンロード資料がございます。「募集時」「選考時」「内定後」など、フェーズごとの起こり得るトラブルと回避策をまとめています。面接時のNG質問をはじめ、中には法律違反になりかねないトラブルもあります。大きな問題にならないよう、採用活動の資料としてお役立てください。

あわせて読みたい