リクルーター制度とは?

大手企業を中心に導入されているリクルーター制度。ここでは、リクルーター制度について、次のとおり解説します。

- そもそもリクルーターとは?

- リクルーター制度とは?

そもそもリクルーターとは?

そもそもリクルーターとは、選考前段階から学生に直接コンタクトし、採用活動を支援する自社の従業員を指します。一般的には、求職者の年齢に近い若手社員がリクルーターとなるため、学生が親しみやすく、本音を吸い上げやすいメリットがあります。学生と同じ学校の出身の場合、より高い効果が期待できます。

リクルーター制度とは?

リクルーター制度とは、リクルーターが学生とコミュニケーションをとり、採用選考の一部を担う採用活動の制度です。自社の魅力付けや、学生における就職活動のサポートをおこないます。主な活動内容は、次のとおりです。

- 採用ターゲットの学生を集める

- 自社の魅力付けをする

- 自社にマッチした学生を選定する

- 就職活動のサポートや選考・入社への動機付けをおこなう

- 内定・入社フォローをおこなう

リクルーター制度の目的とは?

優秀な人材を他社よりも早く獲得すること

リクルーター制度の目的は、早期に採用候補の学生に直接アプローチすることで、他社よりも早く確実に採用につなげることです。リクルーターは通常の選考ではカバーしきれないきめ細かなフォローや、リラックスした面談を通じた人柄の把握、継続的な自社PRなどをおこないます。

リクルーター制度導入の目的・効果を整理すると、以下の4点にまとめられます。

母集団形成

リクルーターが就活シーズン前からコンタクトをとることで、学生に就職先候補として検討されやすくなり、母集団形成に役立ちます。接触する学生は就活サイトのプロフィールなどを見て選出するほか、若手社員のゼミや大学のサークルの後輩など、スキルや適性がマッチする可能性の高い人物です。企業側からコンタクトを開始するため、学生の志望度やスキルレベルにばらつきがある合同説明会などに比べ、質の高い母集団形成が可能です。

企業理解の促進

リクルーターが相手の理解度に合わせて事業内容や仕事内容を説明できるため、企業理解の促進につながります。

企業説明会では説明の時間が限られており、数人の社員で大勢の学生の対応をするため、1人の質問にじっくり付き合うようなフォローはあまりできません。学生によってはすでに知っている内容の復習になってしまうこともあり、ある程度関心を持っているのに退屈な印象を与えてしまうといった、もったいない事態にもなり得ます。

しかし、リクルーター面談であれば、説明会のように他の参加者を気にすることなく質問に答えられるため、学生が腑に落ちるまで理解を深められます。

志望度の向上

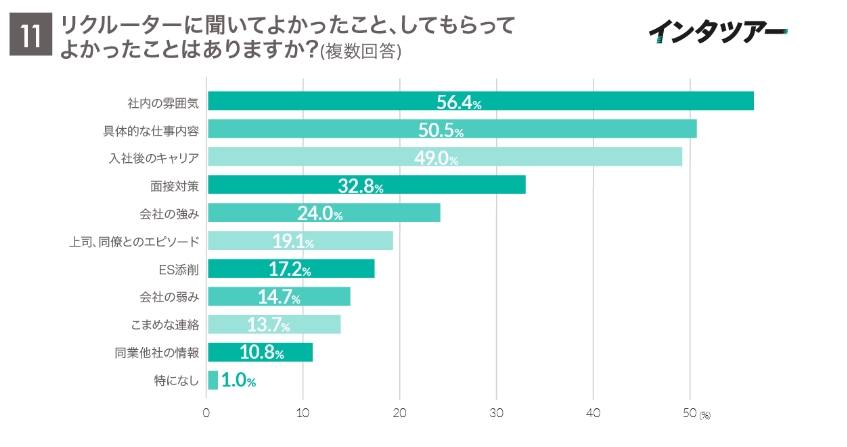

株式会社インタツアーの調査によると、学生が企業について知りたいことの上位2つは、社内の雰囲気と具体的な仕事内容です。リクルーターを通じてこれらのニーズに応えることで、学生の志望度を高めることができます。

株式会社インタツアーの調査によると、学生が企業について知りたいことの上位2つは、社内の雰囲気と具体的な仕事内容です。リクルーターを通じてこれらのニーズに応えることで、学生の志望度を高めることができます。

他の社員より密にコミュニケーションをとるリクルーターは、学生にとっては企業の印象そのものといっても過言ではありません。学生を評価しながらも、身近な相談相手として就活の悩みを聞くなど、選考前後のフォローを通じて相手に寄り添うことで「この先輩と一緒に働きたい」と思ってもらえる可能性が高まります。

(※引用・参考)株式会社インタツアー(株式会社 PR TIMESプレスリリース記事より):「【23~24卒 リクルーターとのコミュニケーション調査】リクルーターの影響で73.5%が志望度高まる。「LINE」で手軽にコミュニケーション、理想は同性の入社2~7年目社員で「希望部署や職種が同じ人」」

ミスマッチの防止

リクルーター面談により相互理解を深められるため、志向に合っていないのに選考が進んでしまうようなミスマッチを防げます。学生は説明会参加や就活サイトだけではわからない社員の様子を知ることができ、企業理解が浅い場合に比べて入社後のギャップが軽減されます。

企業側も、リクルーターから学生の様子を具体的に報告してもらえるため、通常より適性を見極めやすくなります。緊張のために面接でのアピールが不十分だった学生でも、リラックスしたシチュエーションでは人材要件を満たしていることが判明するかもしれません。選考で把握しきれなかった内容まで、総合的に考慮することが可能です。

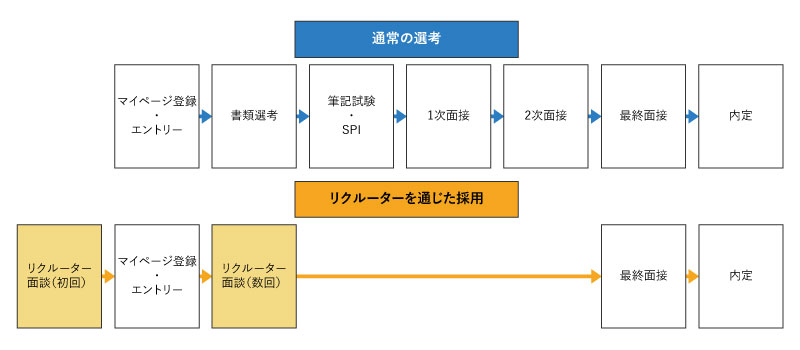

リクル―ター制度導入時の採用フロー

リクルーター制度では、通常の選考よりも学生の状況が把握しやすいため、採用フローを省略してスピーディーに選考できます。早めに内定を出すことで、欲しい人材が他社に流出するのを防ぐことにもなります。

上記は選考過程を大幅に省略した例ですが、自社の採用状況によって適切なフローを設計してください。たとえば職務上筆記試験の成績が重要な場合は、面接やグループディスカッションの過程のみ省略し、筆記試験は通常の選考と同じ条件でおこなうといったパターンが考えられます。

知っておきたいリクルーター制度3つのメリット

リクルーター制度は、企業にさまざまメリットをもたらします。ここでは、リクルーター制度のメリットを次のとおり説明します。

- 採用ターゲットへ早期アプローチができる

- 学生の心をつかみやすい

- 学生の本音を引き出せる

採用ターゲットへ早期アプローチができる

リクルーター制度では、本選考が始まる前やプレエントリー段階で、リクルーターから学生にアプローチすることが一般的です。

早期に囲い込みをおこなえるよう、年々早期化する就活スケジュールを注視し、他社に先駆けての早期アプローチが重要になります。大学のキャリアセンターへ学生の就活スケジュールを確認するなど、学生の就活の動きに合わせておこなうことも有効です。

学生の心をつかみやすい

リクルーターが学生に接触する方法は、一般的に「リクルーター面談」という形式で、堅苦しくないフランクな雰囲気でおこなわれます。

また、同じ大学のOB・OGの若手社員がリクルーターとなるケースが多いこともあり、学生の心をつかみやすいことが大きなメリットです。自社への囲い込みは重要ですが、学生の就活相談に乗ることでリクルーターへの信頼が増し、より自社への応募意欲を高めることが可能です。

学生の本音を引き出せる

リクルーター制度は、年齢の近いリクルーターがフランクに接するため、面接だけではわからない点が見えることも大きなメリットです。

リクルーター面談で、就活の悩みや自社選考の相談に乗り、真摯に対応するなど、学生の本音を引き出してください。学生の本音を引き出せれば、自社における採用活動の課題や、訴求すべき自社の魅力などを明らかにできます。

注意すべきリクルーター制度3つのデメリット

リクルーター制度には、デメリットも存在します。ここでは、リクルーター制度のデメリットを次のとおり説明します。

- リクルーターの育成・管理負担が大きい

- リクルーターの質によってはイメージダウンにつながる

- アプローチできる層が限定されてしまう

リクルーターの育成・管理負担が大きい

リクルーター制度を導入するには、リクルーターの選定や育成、リクルーターにおける活動状況の管理などの負担が発生します。

アプローチする学校の選定や調整作業の対応も必要です。リクルーター制度導入が逆効果にならないように、リクルーターの選定基準や学生に対するアプローチの仕方、段階別の対応内容など、制度設計も大きな負担になるでしょう。導入負担に見合った効果を見込めるかの見極めが重要です。

リクルーターの質によってはイメージダウンにつながる

学生の会社に対する印象は、リクルーターに大きく左右されます。

「リクルーターの態度が悪い」「誤った対応をしている」などリクルーターの質が悪い場合、会社のイメージダウンにつながるリスクがあります。場合によっては、SNSで拡散されるなど、大きな影響を与えるケースもあるでしょう。学生に不快感が生じないように、リクルーター選定基準や、育成など制度を正しく運用し、リクルーターのフォローをしっかりとおこなってください。

アプローチできる層が限定されてしまう

アプローチできる層が限定されてしまうこともデメリットのひとつです。

一般的には、学校別にOB・OGが対応するなど、限られた学生を対象におこないます。また、リクルーター面談は、学生を1人ずつフォローするため、対応できる学生数にも限りがあります。このように、「限られた層」の「限られた人数」を対象にするため、母集団形成の観点では、大きく広げることはできません。リクルーターの人脈を活用するため、人材の傾向が同質化してしまう恐れもあります。リクルーター制度に限らず、自社の状況に合わせて、他の採用手法を併用することも重要です。

リクルーターの選び方と育成のポイント

リクルーターによって自社の印象が左右されることもあるため、リクルーター選びは非常に重要です。若手社員がリクルーターになることが一般的ですが、ターゲットによっては中堅社員や経営者、管理者に協力を仰ぐ場合があります。

さらに、リクルーターを通じた選考をトラブルなく進め、確実な採用につなげるには、リクルーター社員の教育が必要です。ここでは、適切なリクルーターの選び方と育成のポイントを紹介します。

学生の関心を高めるなら若手やOB・OG

自社への関心を高めるなら、入社2~3年程度の若手や出身大学のOB・OGにお願いしましょう。学生と年代が近いためロールモデルになりやすく、元々知っている相手であれば面談の場を設けるハードルが低くなります。

企業・業務の具体的な説明を求めるなら中堅

採用ターゲットが中途の場合や、若手リクルーターとの面談を経てさらに踏み込んだ質問対応が必要な場合などは、入社5~10年程度の中堅社員を選びましょう。学生にとっては入社後の上司を、転職者にとっては同年代の人物像をイメージしやすくなります。

優秀層を確実に獲得するなら経営者・管理職

ぜひ入社してほしい優秀な学生や、スキルの高い転職者にアタックするなら、経営者や管理職の社員が適任です。企業側の本気度をターゲットにアピールでき、経営ビジョンや事業戦略などを伝えることで、共感度を高められます。

リクルーター育成のポイント

リクルーターを選出したら研修とロールプレイングをおこない、担当してくれる社員にリクルーターの意義と役割を理解してもらうことが大切です。現場に丸投げすると、社外にオープンにすべきではない情報の線引きや個人情報の取扱い、面談を通じて評価すべき内容など、重要事項の統一が図れなくなってしまいます。

リクルーターとなる社員は普段採用以外の業務をおこなっているため、採用や選考についての認識はバラバラです。そのような状態で、採用担当者のノウハウを一度に伝えるのは困難な場合も。客観的な視点を取り入れるためにも、セミナーやコンサルティングをうまく活用するのがおすすめです。

はずせないリクルーター制度の導入6つの手順

リクルーター制度を導入するには、必ずおこなうべき手順があります。ここでは、リクルーター制度の導入手順を次のとおり解説します。

- 【1】リクルーター制度の構築

- 【2】リクルーターの選定基準設定

- 【3】リクルーターの選定

- 【4】リクルーターの育成

- 【5】リクルーター制度の実施

- 【6】導入後のフォロー・振り返り

【1】リクルーター制度の構築

最初におこなうべきは、リクルーター制度の構築です。

自社のリクルーター制度の目的や課題を明らかにし、それを解決するための制度を構築します。「優秀な人材を早期に囲い込む」「選考中・内定後における学生の動機を高める」など、目的に応じた制度を設計します。また、教育プログラムやスケジュール、人事担当者とリクルーターにおける役割分担など、詳細にわたった制度の構築が必要です。

【2】リクルーターの選定基準設定

次に、リクルーターの選定基準を決定します。

制度を有効に機能させるため、リクルーターに適した人材を選出できるよう、次の例を参考に選定基準を設定しましょう。

- 対象年次(新卒入社〇〇年以内など)

- 社会人としての基礎ができていること(身だしなみや言葉遣い)

- コンプライアンス意識が高いこと(パワハラ、セクハラ防止)

- 誠実かつ親身であること(高圧的な態度をとることなく、学生に寄り添える)

- 正しい倫理観を持っていること

- 印象が良いこと

学生の応募・入社意欲を引き上げられるよう、リクルーターの印象を高め、自社に適した選定基準を設定してください。

【3】リクルーターの選定

続いて、選定基準に基づいてリクルーターを選定します。

選定基準に合った社員を各部門に選出してもらいましょう。人事部門において、選定基準に基づきスクリーニングする方法も有効です。選出された社員がリクルーターにふさわしいか、上長と協議するなど、検証するプロセスも必ず組み込んでください。そのうえで、選出された社員の所属部署と協議し、業務やスケジュール調整をおこない、リクルーターを選定しましょう。

【4】リクルーターの育成

選出されたリクルーターの育成は、丁寧におこなうことが重要です。

選定されたリクルーターは、採用活動の未経験者が大半のため、「採用活動上のルール」「学生への接し方」「自社の魅力の伝え方」「選考フローやリクルーター面談との関係性」など、リクルーターとしての活動内容をレクチャーすることが不可欠になります。リクルーターの質を一定以上に保つため、マニュアル化や運用上のフォロー、学生からリクルーター評価のフィードバックを受けるなど、育成のサイクルを回していくことが成功のポイントです。

【5】リクルーター制度の実施

制度構築や育成を終えたら、リクルーター制度を実施します。

あらかじめ取り決めたフローやスケジュールに基づき、リクルーターにて、学生へのアプローチ、リクルーター面談を実施します。各大学や専攻(文系・理系)により学生の就活スケジュールが変わることもあるため、場合によっては、大学・専攻別にスケジュールを取り決めることも有効でしょう。特に理系の動きは早いため、大学や学生の動向を踏まえてスケジューリングをおこない、早期に学生にアプローチすることが重要です。

【6】導入後のフォロー・振り返り

リクルーター制度の実施中は、ささいなトラブルにも対応できるよう、採用担当者への問い合わせ方法を周知しておきましょう。採用時のトラブルは企業の信用問題に発展するリスクがあるため、問題が発生した際にはリクルーターだけで対応しないようにしましょう。

面談内容や学生の評価は、採用管理システムなどを活用してなるべくリアルタイムで共有します。各部署の社員と協力して、スピーディーに選考を進めましょう。リクルーターの活動期間が終了したら、リクルーターを含めて採用活動の振り返りをおこないます。メリットや改善点を確認することで、翌年以降の質の向上につながります。

採用管理システムについて詳しくは→「採用管理システム比較の決定版!料金、メリット、効果は?」

【付録】大企業だけでなく、中小企業にも効果的

リクルーター制度といえば大企業というイメージが強いかもしれませんが、実は中小企業にとっても魅力的な採用手法です。

採用成功のポイントは、知名度や資金力といった「大手らしい」要素だけではなく、志望度の高い母集団形成や歩留まり率の向上などの「質」にあります。たとえば社員に地元の学校の卒業生がいれば、後輩の学生の関心を高めるきっかけになります。個別にコミュニケーションをとるリクルーター制度は、大量募集・大量採用ではなく「確実な採用」に向いている方法なのです。

知っておきたいリクルーター制度の成功事例【日ポリ化工株式会社様】

ここでは、弊社クイックがご支援したリクルーター制度の成功事例を紹介します。

全社で採用に取り組む体制づくり【日ポリ化工株式会社様】

課題

FRPユニットバスの製造・開発をいち早く手がけ、常に第一線に立ち、FRP総合メーカーの事業基盤を築いている同社。学生からの知名度が低い課題があるなか、採用基準を高めたいという課題がありました。

リクルーター制度の目的

採用力を高めるため、採用メンバーとなる現場社員に「自分たちも採用担当のひとり」という当事者意識を持ってもらうため、次の点を課題にリクルーター制度を取り入れています。

- 採用成功にためにリクルーター全員で課題感を共有し、同じ方向性を持つこと

- リクルーターに求める人材像の言語化を共有すること

- 自社の魅力を学生にうまく伝えること

リクルーター制度導入に向けた取り組み

この課題を解決するため、採用関係者全員で「求める人物像」や「自社の魅力」について、ディスカッションを実施。そして、このアウトプットをベースに候補者体験を設計し、社員一人ひとりが「自社の魅力」を語れるようにトレーニングやロールプレイングをおこなうなど、リクルーターの育成を実施しました。そして、それぞれが語る自社の魅力をインタビュー記事として打ち出すなど、自社の魅力を作り出しています。

日ポリ化工株式会社様のリクルーター制度の事例を詳しく知りたい方は、「社員全員がリクルーターとなり全社で採用に取り組む体制づくりをご支援」の記事をご参考にしてください。

まとめ

優秀な人材を他社よりも早く採用につなげるには、リクルーターと学生の間でいかに信頼関係を構築できるかが非常に重要です。若手社員が学生とコミュニケーションをとるメリットは多く、新卒採用を強化したい企業にとって相性が良い手法です。

しかし、実際に導入してみると、リクルーターが思ったように活躍していない……という事態に陥ってしまうことも。リクルーターの気持ちをしっかりつくるために気をつけたいことを「リクルーター活用ガイド TIPS14」で解説していますので、ぜひご覧ください。

無料ダウンロード

採用課題を解決に導く採用戦略構築のポイント

採用活動においても、パフォーマンスの要となるのは「戦略」の設計です。 コンサルティングサービス「採活力」は、貴社に最適な採用コミュニケーションを設計し、採用活動を成功へと導きます。

セミナー情報

あわせて読みたい