通年採用とは

通年採用とは、企業が年間を通じて新卒・中途問わず、自由なスケジュールで採用活動を行うことを言います。

通年採用の対極にあるのが、日本で主流の「新卒一括採用」です。

新卒一括採用では、企業が同じタイミングで(現在は大学3年生の3月に)横並びに新卒採用情報を解禁し、大学3年生の6月以降に選考を解禁。翌年の4月1日に一斉入社することになります。

日本ではこれまで、学業の妨げにならないよう、経団連が独自に「就活ルール」を定め、経団連加盟・非加盟問わず、多くの企業がその自主規制に則って新卒採用を行ってきました。

通年採用が拡大してきた背景

通年採用は、新卒文化のない海外企業・外資系の企業において一般的な採用手法でした。

しかし近年、日本国内でも、人材難の採用市場において、優秀な学生の獲得をもくろむ大手企業を中心に、通年採用の動きが盛んになってきています。

企業は通年採用を行うことで、海外志向をもつ学生(留学生や帰国子女)を獲得しやすくなったり、アンマッチにより早期離職する優秀層を、第二新卒として迎え入れやすくなったりします。

また、上述したように留学生獲得のためや広報解禁直後の激戦を避けるために「秋採用」を行う企業が増えたこと、就社の考えが薄れて転職が当たり前になったことも、通年採用の盛り上がりを後押ししています。

すでに通年採用を導入している企業

ファーストリテイリング(ユニクロ)やリクルート、ソフトバンク、楽天といった大手企業を筆頭に、メルカリやチームラボといった勢いのある若い企業も、次々と通年採用を導入しています。

通年採用のメリット

実際に通年採用のメリットについて整理してみました。

企業側からみたメリットと学生側から見たメリットについてそれぞれ書いています。

<企業側のメリット>

面接のスケジュール調整がスムーズになる

毎年、最終選考の時期が近づくと、役員・経営陣のスケジュール管理に頭を悩ませる人事担当の方は多いと思います。

選考時期が分散すると、面接のスケジュール調整がいまよりはスムーズになるはずです。

数合わせの内定出しをする必要がない

従来の新卒一括採用では、内定出し・内定承諾を経てから、1年近い空白期間を経て4月1日の入社を迎えていました。そのため、人事担当者は、途中で内定辞退者が出ることも加味して、予定人数よりも多めに内定を出す必要がありました。

また、採用目標人数を達成するため、シーズン途中で採用基準を見直すことも少なくありませんでした。

通年採用になれば、年間を通じていつでも人材と接触を持てるため、無理な採用計画を推し進める必要はありません。

グローバル採用に対応しやすい

新卒一括採用の採用スケジュールでは、外国人や海外留学生など、日本の大学とは卒業時期が異なる人材を受け入れることが困難でした。

通年採用を導入すれば、各学生に合わせた選考フローで対応できるため、グローバル人材の獲得にも対応しやすくなります。

<学生側のメリット>

落ち着いて企業を吟味できる

3月から6月までの短期間に、説明会や面接を詰め込む必要がなくなります。無理のないペースで企業と接点を持ち、じっくりと入社を検討することができます。これまで以上にインターンシップが活発になることも予想され、学生さんの取り組み次第では、ミスマッチによる早期離職のリスクも下げやすくなります。

就活失敗リスクの減少

これまでは一斉に採用が始まり、一斉に採用が終了していたため、就活の成否が人生を左右してしまうような側面もあったかと思います。通年採用になると、年間通じてエントリーのチャンスが生まれます。既卒者と新卒者の区分が緩やかになるため、再チャレンジのハードルも下がります。

学生時代の多様な活動が認められやすい

これまで就活に出遅れるため不利とされてきた海外留学していた学生も、通年採用が始まれば、帰国後に改めてじっくりと就職活動することができます。

また、経団連と大学側の協議では、ITなどの専門技術を重視するジョブ型採用など、多様な採用形態についても言及されています。従来の型にはまった就活の枠組みでは力を発揮しづらかった学生にとって、新たなチャンスが生まれる展開になりそうです。

通年採用のデメリット

続いて、通年採用のデメリットについて整理しました。

企業側からみたデメリットと学生側から見たデメリットについてまとめています。

<企業側のデメリット>

活動の長期化により採用コストが増える

採用が通年化すると、3月1日のナビサイトのエントリーや合同企業説明会のような、まとまった数の学生に一挙にリーチする、手っ取り早い手法が取りづらくなります。

年間を通じて、エントリーのあった学生に対して個別対応するような形になるため、全体の工数やコストは増加しがちです。インターンを含めた超長期的なスパンで人材を抱え込む必要性がますます強くなります。

学生を口説く難易度があがる

新卒一括採用において、学生は、限られた期間で就職先を決めなければなりませんでした。通年採用になると、いつまでに内定を取らなければ、というデッドラインが不明瞭になるため、学生の気持ちに踏ん切りがつきづらくなります。

なぜ自社に入社するのか。新卒学生が自分の言葉でポジティブな理由を語れるレベルまで志望度を高めることが、今以上に求められてくるでしょう。

<学生側のデメリット>

内定ホールドし辛くなる

企業の選考時期がバラバラになると、内定出しの時期もバラバラになります。そうすると、滑り止めでA社の内定を保持しておきながら、本命のB社、C社、D社の選考を受ける、といったかけもちでの選考がやり辛くなる可能性があります。

新卒カードの効力が弱まり、より実力が問われる選考に

通年採用になると、これまでのポテンシャル採用一辺倒の新卒採用ではなくなる可能性が高いです。1年間の実務経験を携えて、再度、就活にトライする既卒者なども現れるため、「まっさら」であることが、必ずしもプラスに捉えてもらえないシーンも出てくるでしょう。

また、経団連と大学は「学業の成果を重視」する方針であることも強調しています。従来のような短期決戦ではなく、大学4年間の学びも含めた総合力が問われます。

不安定な就活期間が長引く可能性もある

再チャレンジがしやすくなり就活に失敗するリスクは下がった一方で、インターン期から卒業後まで、いわゆる就活期間は、いまよりも長期化するかもしれません。いまでも就活資金の工面に苦労する新卒学生は多いですが、不安定な期間が長くなれば、収入面での苦労が今以上に増えてしまうおそれもあります。

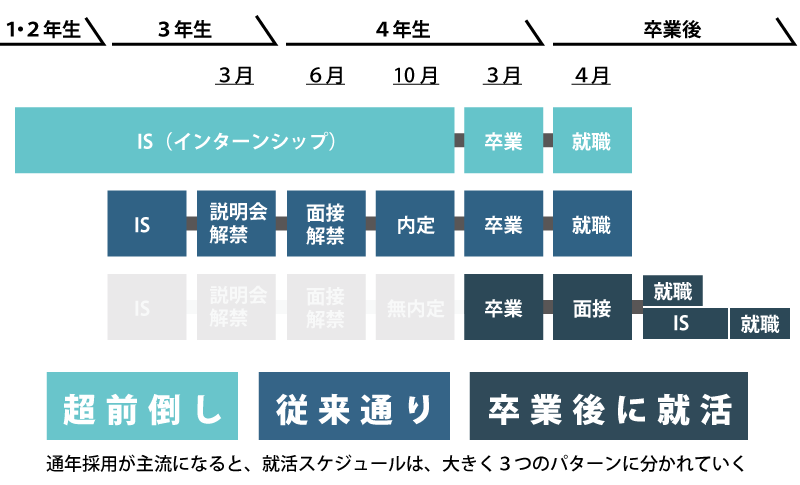

「通年採用」が始まる2022卒に向けて起きる変化

ここからは、通年採用が採用市場にどんな影響を与えるのか、現状の採用マーケットの状況も踏まえて少し先の未来について考えてみたいと思います。

★現在の新卒採用マーケットについてお知りになりたい方は、こちらの解説記事をご覧ください。

>新卒採用の調査資料「就職白書2019」を分かりやすく解説しました。

>新卒採用の調査資料「就職白書2020」を分かりやすく解説しました。

通年採用=経団連加盟企業による、事実上の早期化宣言

通年採用というのは、企業が1年を通じて新卒採用の門戸を開いている状態を指す言葉です。本来は、就活の早期化とは関係ない言葉です。

しかし、経団連と大学側との通年採用同意までの経緯をひもとくと、今回のニュースが就活の早期化宣言であることは明らかです。

これまで人材の獲得競争が激化するなかで、インターンシップを隠れ蓑にした就活の早期化は着々と進行していました。ところが経団連加盟企業は、自らが提唱した就活ルールに縛られており、新卒採用の早期化の流れに乗り切れずにいたのです。

そんな背景を踏まえると、今回の「通年採用への合意」は、表立った動きを控えていた経団連加盟企業が、2022新卒からは、満を持して、堂々と超早期から新卒採用をスタートすることの宣言に他なりません。

通年採用により、就活人気企業の仮面がはがれ落ちる

通年採用が公認されることで、事実上の就活ルール撤廃となり、採用競争が促進されます。これまで以上に、優秀学生の取り合いが激化すると思われます。

いまでもそんな企業はあるかもしれませんが、インターンと称して、年がら年中、大学生が企業に出入りしているようなイメージです。採用者に占めるインターンシップの割合は、いまよりもっともっと大きくなっていくでしょう。

これまでの就活は短期決戦のため、もとから知名度の高い企業や学生が仕事内容を想像しやすいBtoC企業が有利でしたが、実際に働いてからの入社が当たり前になれば、BtoC企業の採用優位は、相対的に薄れる可能性があります。

インターンが就活のメインストリームになれば、学生はじっくり企業探しできるようになります。必然的に、本当に仕事の面白い企業、成長できる企業にスポットライトが当たるようになるはずです。BtoB企業にとっては、採用活動の工夫次第で、学生を取り込めるチャンスが広がります。

いまも就職会議のようなクチコミサイトはありますが、インターンが主流になると、食べログで飲食店が評価されるように、企業の働き方そのものが、学生にカジュアルに評価されてしまう時代が来るかもしれません。

そうなると「就活人気ランキングには入るけれど、社会人が転職したい企業ランキングには入らないような企業」は、その実態が明るみに出ることで、就活人気企業から一転、採用に苦戦する可能性が高いでしょう。

通年採用は、中堅企業にとって向かい風

通年採用がスタートすることで、従業員300名~1000名未満規模くらいの企業が、一番割を食うのではないかと考えています。具体的には以下のような事情があるためです。

広報力が低い企業にとって、通年採用は難易度が高い

中堅企業からすれば、獲得したい人材の層で言えば、大手とも渡り合うような優秀人材が欲しいはずです。しかし通年採用に舵を切りきれません。理由は、中堅企業には企業単体で学生を惹きつけられるだけの、大手企業のような広報力がないからです。

通年採用だからといって、自由自在に採用活動を始められる企業は少数派です。結局は、ナビサイトやWantedlyのようなビジネスSNSなど、メディアの集客力に頼ることになるのではないでしょうか。

そして多くの中小企業は、既存メディアのしかける「新しい就活スケジュールらしきもの」に沿って活動していくことになります。それに追随する学生たちも一定数いることでしょう。

コストは増えるのに、獲得できる人材の質は下がるかもしれない

また、通年採用の影響で学生の集客が一極集中しないために、以前よりもたくさんのイベントに参加したり、長期間のメディア運用を求められたりします。結果、広報コストが高くつきます。

さらに残念なのは、学生たちが中小企業をわざわざ探してまでエントリーしてくる頃には、優秀な学生は残らず大手企業によって採用し尽くされてしまっているであろう点です。

いまもそうだ、という声が聞こえてきそうですが、今後は、「たまたま良い学生を採用できる」確率すらもゼロに近くなっていきます。採用が通年化してインターンが主流になることで、学生が企業をじっくり選ぶようになるためです。

そんな採用市場のなかで、中小企業が勝ち続けるためには、経営者の「採用に投資する覚悟」と「創意工夫」が今以上に求められます。中小企業の採用は、これまでも経営トップの介在が重要でしたが、通年採用が主流になると、これまで以上に経営者によって採用格差が広がることになります。

中小企業が優秀な人材を獲得するのは、今後ますます難易度が上がると予想されます。手前みそですが、我々のような人材コンサルティングを手掛ける企業が、今後もっとも注力しなければいけないのはこの領域になるだろうとも感じています。

通年採用により、飲食・小売などのアルバイト確保がさらに困難に…

今度は、すこし角度を変えて通年採用がアルバイト採用に与える影響についても考えてみましょう。

結論からお伝えすると、これからの大学生は、企業のインターンをしてお小遣いや生活費を稼ぐことが増えてくると思われます。

いまはまだ無給のインターンシップも多いですが、大学1年生や2年生からインターンシップを始める学生もますます増えていくことを考えると、アルバイト感覚で企業に出入りして、企業の仕事を手伝う学生が増えてくるのではないでしょうか。

現に、弊社でも学生さんにお給料を支払って週1日や週2日のペースでアルバイトに来てもらっています。朝イチで講義に出て、そのあと企業に出勤して3~4時間働いて、また大学の授業に戻る。そんな、学生さんにとっても都合のいい働き方が、企業インターンだと簡単にできてしまいます。企業とキャンパスの距離が近い都心部では、この動きが加速するものと予想されます。

インターンであれば、面倒なシフト調整も必要ありませんし、学業優先で対応してくれる企業も多いことでしょう。長期連休も遠慮なく休めます。おまけに社会勉強にもなるし、あわよくば就職も…。学生アルバイトを、単純に「労働力」と捉えている企業にとっては、有給インターンの増加は脅威になり得ます。

まとめ:通年採用により、企業は学生に隠し事ができなくなる

もともと水面下で進んでいた新卒採用活動の早期化が、経団連と大学の「通年採用への合意」を受けて、一挙に加速していきます。

ひょっとしたら、今度はインターン開始時期に対して何らかの「協定」が結ばれるかもしれませんが、少子化の時勢も鑑みれば歯止めはかからないと見た方が賢明でしょう。

インターンが主流になると、企業は学生に隠し事ができなくなります。

面談のときだけキラキラした先輩が出てきても、通用しないということです。

理想は、社員一人ひとりが生き生きと働ける職場。キレイごとのようですが、このキレイごとを本気で目指さなければ生き残れないのが、これからの採用マーケットなのではないかと感じています。

>無料で使える求人管理システムです

無料ダウンロード

採用課題を解決に導く採用戦略構築のポイント

採用活動においても、パフォーマンスの要となるのは「戦略」の設計です。 コンサルティングサービス「採活力」は、貴社に最適な採用コミュニケーションを設計し、採用活動を成功へと導きます。

セミナー情報

あわせて読みたい